介護施設や病院を運営されている方にとって、年々高騰する電気代、特にエアコンの電気代削減は喫緊の課題ではないでしょうか。

入居者様の快適な生活や、体調管理のため、エアコンは24時間365日止められません。

この「止められない空調」のせいで、電気代は下げ止まり、経営の圧迫要因にもなります。

さらに、電気代削減はしたいけれど、入居者様のQOL(生活の質)を低下させるわけにはいかないというジレンマがあります。

また、省エネの必要性は理解しているものの、大規模な設備更新には高額な初期費用と、入居者様の移動を伴う工事期間が必要で、なかなか踏み切れないという施設運営者の方も少なくありません。

今回は、今すぐ電気代削減を実行できる運用改善策から、省エネフィルター「MS-RDK」による低コストかつ即効性の高い電気代削減方法について解説していきます。

- 設置が簡単:室内機フィルター上に置くだけ!誰でも簡単に設置可能。設置時間1台約1分!

- 快適性UP:吹出温度が変化するため、部屋が早く設定温度に到達!MS-RDK設置前は吹き出し温度が11.9度であったところ、設置後すぐに7.4度まで吹き出し温度が低下し快適性UP!

- ランニングコストゼロ:初期費用のみで購入後のメンテナンス交換一切不要!ランニングコストゼロ!導入前に削減シミュレーションを作成可能です!

- 高い省エネ性:MS-RDK導入で約13%の消費電力量削減!CO₂削減で環境アピールも可能!

- 豊富な導入実績:導入枚数30万枚以上!大手自動車メーカー、大手重工機械工場、空港、大型病院等での導入実績があります!

\しつこい営業は一切なし /

介護施設の電気代は高止まりする理由

なぜ介護施設の電気代は高止まりしてしまうのか、その構造的な背景を理解しましょう。

オフィスや工場とは異なる、介護施設特有の事情が大きく関わっています。

「止められない空調」が電気代のベースラインを押し上げる

介護施設は、入居者様が24時間365日生活する「住まい」であるという最大の特徴があります。

一般的なオフィスビルであれば、夜間や休日は空調を完全に停止するか、大幅に稼働率を落とすことで省エネルギーが可能です。

しかし、介護施設では常に入居者様が在室しているため、空調を停止するという選択肢は物理的に存在しません。

この「常時稼働」という宿命こそが、電気代のベースラインを常に高い水準で維持してしまう最大の構造的な要因となっています。

特に、ご高齢の方は体温調節機能が低下しているため、室温のわずかな変化にも敏感に反応します。空調の停止は、単なる不快感に留まらず、脱水症状や熱中症といった深刻な健康リスク、あるいは命に関わる問題に直結します。

したがって、電気代のコスト削減策は、入居者様の安全確保という大前提のもと、リスクマネジメントの視点から評価される必要があります。

快適性の維持がわずかな電力消費の差を生む

入居者様の健康を守るためには、快適性の維持も重要です。

国が推奨する一般的なオフィスの推奨温度(夏28℃、冬20℃)に対し、多くの介護施設では、よりデリケートな体調管理を優先するため、快適性を重視した設定温度(例:夏26℃~28℃、冬20℃~22℃)が採用されることが一般的です。

この設定温度のわずかな差、たったの1〜2℃が、エアコンのコンプレッサーに与える負荷は想像以上に大きく、年間を通じて見ると甚大な電力消費量の差となって現れます。

さらに、介護施設では集団生活の中で、入居者様個々の体感温度や「風が直接当たるのを嫌う」といった繊細な特性にも配慮しなければなりません。

こうした個別的な対応が、結果として、あるエリアでは必要以上に冷暖房設定が強くされてしまい、施設全体の電力消費量を押し上げる一因ともなっています。

介護施設では電気代削減と入居者のQOL(生活の質)を両立が必須

電気代を削減するためのすべての対策は、「入居者の安全と快適性を絶対に低下させない」という大前提のもとで実行される必要があります。

その原則を踏まえた運用改善と、設備投資の方向性について解説します。

老朽化設備と改修工事の困難さ

最も抜本的な解決策は、設置から10年、15年以上経過した老朽化したエアコンを、最新のエネルギー効率の高い機種に更新することです。

しかし、介護施設では、空調システムの一時的な停止を伴う改修工事が極めて困難であるというジレンマが存在します。

特に体温調節が困難な高齢の入居者様にとって、真夏や真冬に空調を短時間でも停止することは、命に関わる問題に発展するリスクがあるからです。

この「止められない」という構造的な制約が、抜本的な省エネ対策の導入を阻害する大きな壁となっています。

そのため、介護施設の空調問題に対する対策は、この安全性の制約をクリアするための現実的なステップを踏むのが重要です。

- 大規模な工事を伴わない、運用改善や低コストでのシステム導入(例:本記事で後述する省エネフィルターなど)をまず実行し、即効性のある削減を目指します。

- 長期的な視点では、入居者様の安全に最大限配慮した上で、フロアごと、棟ごとなどエリアを区切り、入居者様の一時的な移動や、リスクの少ない春や秋の中間期を選んで工事を進める段階的な改修計画(フェーズド・アプローチ)を立て、高効率設備への更新を実行します。

運用(オペレーション)で実現する電気代削減策

設備投資や大規模な工事の前に、日々のオペレーション(運用)を見直すだけで、低コストかつ即効性のある電気代削減が可能です。

ここでは、すぐに実行できる重要な対策を詳しく解説します。

エアコンフィルター清掃の徹底

最も基本的で、かつコストゼロで高い効果が期待できるのが、エアコンのフィルター清掃の徹底です。

フィルターに埃や汚れが詰まると、空気の通り道が妨げられ、エアコンは設定温度に到達させるために余計な電力を消費してしまいます。

これは電気代の無駄遣いであるだけでなく、機器に過度な負荷をかけ、故障リスクを増大させ、機器の寿命を縮めることにも繋がります。

さらに、専門業者による定期的な分解洗浄は、こうした電気代の節約や故障リスクの減少に加え、エアコン内部の汚れによる「嫌なにおい」や、カビ・細菌の繁殖によるアレルギーの原因を取り除く効果があります。

清潔な空調環境を維持することは、入居者様の健康維持とQOL向上にも直結する、施設運営において最も重要な管理業務の一つです。

盲点となる「室外機」の環境改善

エアコンの電力消費、特に夏場のピーク電力に大きな影響を与えるのが、実は屋外に設置されている室外機の環境です。

室外機は、室内から奪った熱を屋外に捨てる(排熱)役割を担っています。

この排熱が効率よく行われるかどうかが、エアコンの消費電力を大きく左右します。

夏場、室外機本体に直射日光が当たると、その表面温度は著しく上昇します。

これにより、排熱効率が極端に低下し、室内を冷やすためにより多くの電力が必要となります。

特に気温が最も高くなる時間帯の消費電力(デマンド)を押し上げる大きな要因となり、これが基本料金の高止まりにも影響します。

この問題への対策として、室外機に直射日光が当たらないよう、すだれ、シェード、遮光ネットなどで日よけを設置することが有効です。

ある検証では、遮光ネットで直射日光を遮ることで、約10%程度の省エネ効果が確認されたという結果も報告されています。

ただし、日よけを設置する際に、室外機の吸排気口(吹き出し口)を塞いでしまうと、風通しが阻害されて熱が室外機の周囲にこもり、冷却効率を悪化させるので注意しましょう。

さらに湿気がこもることによる機器の腐食や、排熱による日よけカバー素材の変形、最悪の場合、火災・延焼に至るリスクも指摘されています。

契約電力(基本料金)を抑える方法

電気料金は、高圧電力契約の場合、「使用量料金」と「基本料金」の二階建てで構成されています。

基本料金は、過去1年間の「最大デマンド(30分間の平均使用電力の最大値)」によって決定されます。

日々の使用量を減らすだけでなく、この瞬間的なピークを抑えることが、基本料金の恒久的な引き下げに不可欠です。

デマンドコントロール導入のメリットとリスク

デマンドコントローラーは、このピーク電力を管理・抑制するためのシステムです。

施設全体の電力使用量をリアルタイムで監視し、電力使用量が事前に設定した上限値(目標デマンド)を超えそうになると、自動的にアラートを発したり、あらかじめ定められた優先順位に従って空調や照明などの設備を一時的に制御(例:空調の温度を1~2℃上げる)したりします。

- メリット:瞬間的なピーク電力を強制的に抑制し、電力使用の平準化を図ることで、基本料金(契約容量)の削減を実現します。また、自動制御により、ピーク管理のための人為的な手間やミスを削減できます。

- 潜在的リスク:しかし、導入には重大な注意点があります。制御が強すぎると、一時的に空調の効きが悪くなり、入居者様の快適性を損なう恐れがあり、これは健康リスクに直結する可能性があります。

そのため、介護施設におけるデマンドコントロールの導入・運用は、単なる経済的・技術的判断であってはなりません。

制御の閾値(しきいち)や制御対象機器の設定は、必ず看護・介護スタッフを交えて協議し、入居者様の安全マージンを最優先に決定する必要がある「医療・介護的判断」の側面を強く持つことを認識すべきです。

電力会社の見直し:新電力への切り替え

設備投資が不要で、かつリスクが極めて低い削減策が、契約する電力会社の切り替えです。

高圧電力(契約電力50kW以上)を利用している施設であれば、2016年の電力自由化以降、従来の電力会社から「新電力」に契約を切り替えることで、より安価な料金プランの恩恵を受けられる可能性があります。

新電力に切り替えても、電気の質が変わったり、停電が増えたりすることはありません。

これは、送配電網の維持・管理は従来の電力会社(送配電部門)が引き続き行うためです。ある施設のケーススタディでは、切り替えによって年間数十万円の電気代削減が実現した例も報告されています。

まずは、現在の電力契約(高圧)の検針票を準備し、新電力事業者から見積もりを取得して、シミュレーションを行うことを強くおすすめします。

省エネフィルタMS-RDKなら、取り付けるだけで10-15%の省エネが可能に!

大規模な設備投資は難しい、しかし運用改善以上の効果が欲しいという施設におすすめなのが、エアコンの室内機に取り付けるだけで効果を発揮する省エネルギー部材「MS-RDK」です。

この技術は、その効果と科学的根拠が国連の専門機関にも登録されており、高い信頼性が裏付けられています。

MS-RDKの構造・特徴

MS-RDKは、業務用エアコンの室内機に設置するシート状の部材です。

そのシンプルな見た目からは想像できないほどの技術的特徴を持っています。

- サイズと重量:約385mm $\times$ 180mm $\times$ 2mm厚で、重量はわずか約80gと非常に軽量です。

- 設置の容易さ:設置は非常に簡単で、基本的にエアコンの吸込口フィルターの設置箇所に「置くだけ」です。専門的な工事や、エアコンの一時停止は一切不要なため、入居者様の安全に影響を与えることなく導入できます。

- 特許取得技術:「省エネルギー部材および省エネルギー方法」として特許第6366832号を取得しており、その技術的な新規性と進歩性が公的に認められています。

- 国際的な評価:国際連合工業開発機関(UNIDO)の技術プラットフォーム「STePP」に登録されています。これは、技術の持続可能性と科学的根拠が国際的な基準で評価されたことを意味します。

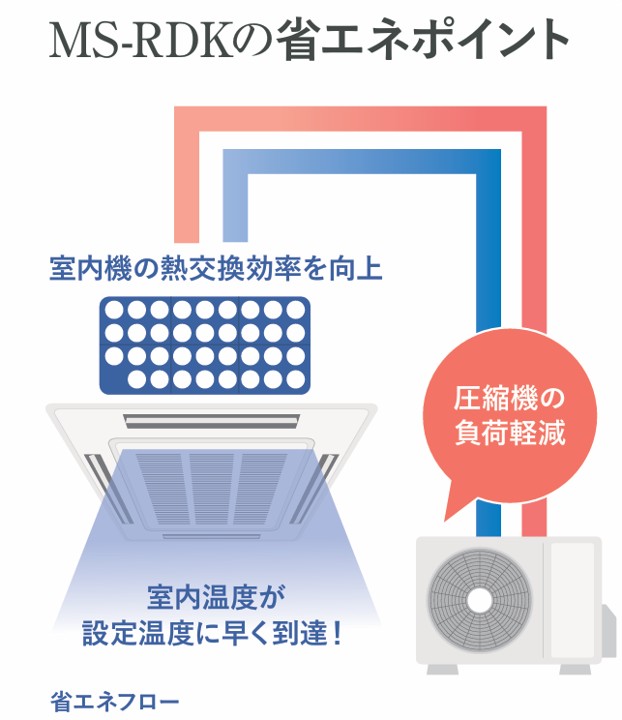

MS-RDKがエアコンの省エネになる仕組み

なぜ、ただのシートを置くだけで電気代が削減できるのでしょうか。

その鍵は、エアコンが消費する電力の大部分を占めるコンプレッサーの負荷を軽減することにあります。

気流の最適化と熱交換効率の向上

MS-RDKの素材と形状の作用により、室内機が吸い込む気流に変化がもたらされます。

これにより、ファン内部で発生する空気の滞留や乱気流が抑制され、空気が熱交換器へよりスムーズに流入するようになります。

結果として、空気と熱交換器の接触時間が長くなり、熱交換の効率が向上します。

熱交換効率が向上すると、冷房時であれば吹き出し温度がより低温になり、室内が設定温度に到達するまでの時間が短縮されます。

コンプレッサーの稼働時間短縮による電力削減

エアコンが消費する電力の約8割から9割は、室外機に搭載されているコンプレッサー(圧縮機)の運転によるものです。

MS-RDKによって室内機の熱交換効率が上がると、室内が安定して設定温度に到達しやすくなります。

設定温度に到達すると、コンプレッサーはフル稼働を止め、低負荷運転や停止する時間が長くなるため、結果としてエアコン全体の消費電力を大幅に削減するのです。

実測データでは、平均10%~15%程度の消費電力量削減が確認されています。

MS-RDKの強み

介護施設での導入において、MS-RDKは、他の大規模な省エネ対策にはない戦略的な優位性を持っています。

- 低コストで即効性がある:数百万〜数千万円かかる設備更新と異なり、初期費用のみで導入が可能です。設置は簡単で、設置直後から省エネ効果が期待できます。

- 工事不要で安全性が高い:エアコンを止める必要がなく、大規模な工事も不要です。入居者様の生活リズムや安全に一切影響を与えません。

- ランニングコストがゼロ:原則として一度設置すれば、交換やメンテナンスは不要とされており、導入後の追加費用がかかりません。

- 快適性との両立:熱交換効率が向上することで、部屋が早く設定温度に到達し、温度ムラが改善されるなど、快適性の向上にも繋がります。

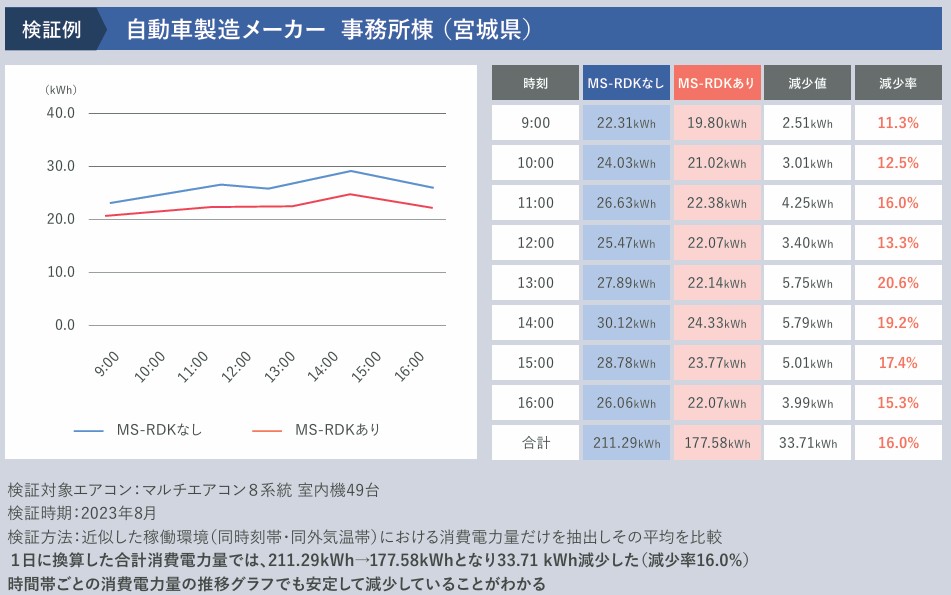

MS-RDKの導入事例

実際にMS-RDKは、電力消費の激しい現場で多数採用されています。

| 業種 | 導入の背景・課題 | 導入後の成果・評価 |

|---|---|---|

| 複合レジャー施設 (ラウンドワン等) | 広大な空間と長時間営業で空調コストが甚大。 | 全国99施設規模で導入。空調効率の改善により、大幅な電力コスト削減を実現。 |

| 病院・医療法人 (愛知県内病院等) | 24時間365日稼働で空調を止められない。衛生環境も重要。 | メーカー検証値と自社実測値が一致し、信頼性を確認。全施設へ横展開し、経営コストを圧縮。 |

| コンビニ (セブン-イレブン等) | 店舗数が多く、少しの削減が大きな利益に。環境配慮も必須。 | 「今まで通りの使用で電気代が下がった」とオーナーから評価。SDGs対応としても活用。 |

平均して10%〜15%程度の消費電力削減実績が多く報告されており、投資回収期間も1〜2年程度と短いため、財務的にも非常に導入しやすいソリューションといえます。

まとめ:MS-RDKなら手軽に省エネが可能

介護施設の電気代削減は、入居者様の安全確保と切り離せない、非常にデリケートな課題です。

大規模な工事は入居者様の健康リスクに直結するという構造的な制約がある中で、電気代削減を進めるためには、安全性を最優先にした段階的なロードマップが必要です。

- まず、大規模工事や高額な設備更新の前に、「運用改善(フィルター清掃や室外機対策)」と「新電力への切り替え」といった低リスクの対策を徹底して実行します。

- その上で、中期的戦略として、大規模改修の課題であった「空調を止められない」という壁を乗り越えられる「MS-RDKのような省エネ部材の導入」を検討することが、最も現実的で安全性の高いアプローチとなります。

MS-RDKは、低コストかつ設置が容易であり、入居者様の生活に影響を与えないという点で、介護施設にとって理想的な省エネ対策の一つです。

電気代削減と環境貢献(CO₂削減)を両立させ、施設経営を安定させるための有効な手段として、ぜひ検討してみてください。

電気を賢く作れる「超薄型太陽光パネル」も選択肢になる!

最後に、日々の運用改善や低コストでのシステム導入(MS-RDKなど)では限界がある場合の、長期的な視点での抜本的な電気代削減策として、「自家消費型太陽光発電」の導入も検討する価値があります。

これは、昨今求められている脱炭素経営を実現するためにも重要な選択肢です。

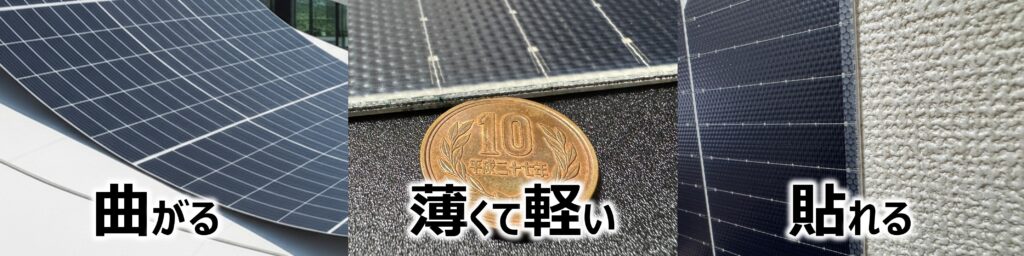

従来の課題を解決する「超薄型太陽光」

従来のガラス製太陽光パネルは、その重さ(約11~16.9kg/㎡)ゆえに、古い建物や、屋根の耐荷重に不安がある施設、あるいは複雑な形状の屋根には設置が困難でした。

また、大掛かりな架台(土台)工事が必要なため、初期費用が高額になりがちでした。

しかし、近年登場している超薄型太陽光パネル(通称:ペラペラ太陽光)は、従来の太陽光発電が抱えていたこれらの課題を解決する革新的な製品です。

- 軽量性:従来のガラス製パネルの1/4~1/5の軽さ(約3kg/㎡)を実現しており、建物への負荷が最小限に抑えられるため、古い建物や旧耐震の建物にも設置できる可能性が十分にあります。

- 柔軟性:120度まで曲がる設計であり、ドーム型やR屋根(かまぼこ型)、折半屋根といった複雑な形状の屋根にもフィットします。

- 施工性:大掛かりな架台が不要で、両面テープや専用の接着剤で直接貼る施工が可能なケースがあり、工事期間の短縮(現場によるが従来の約3週間に対し最短1週間程度)と施工コストの削減に繋がる場合があります。

- 特定地域への優位性:ガラス不使用のため、割れにくく台風などでの飛来物にも強いです。また、ガラス型が設置不可とされる海岸から50mの近距離(重塩害地域)でも発電保証が適用されるなど、設置困難エリアへの対応力も高いです。

BCP対策と電気代高騰リスクの回避

太陽光発電で発電した電気を施設内で自家消費することで、電力会社からの購入電力を大幅に削減でき、電気代高騰の影響を受けにくい体質に変わることができます。

さらに、蓄電池とセットで導入することで、台風や地震による停電時にも電力を供給できるため、入居者様の安全を守るためのBCP(事業継続計画)対策としても極めて有効です。

特に、空調設備が停止すると命に関わるリスクがある介護施設にとって、停電時も一定期間の電力確保ができることは、入居者様の命を守るためのミッションクリティカルな投資となります。

超薄型太陽光パネルは、国際認証を取得しているため、国や自治体の補助金制度やグリーン融資制度に対応しています。

また、2028年以降導入が予定されている「炭素税」は、CO₂を排出する電力にかかる税金ですが、太陽光発電による再生可能エネルギーはこの対象外です。

自家消費型太陽光を導入することで、将来的な炭素税の支払いも免除されるため、長期的な投資回収効果は現在の試算よりもさらに高まると見込まれます。

具体的なシミュレーションについては、専門業者にご相談ください。