「工場の電気代がまた上がった…」「エアコンの設定温度を下げたいけど、これ以上やると生産コストに響く」このようなお悩みを抱えていませんか?

特に製造業や物流施設では、夏場の冷房・冬場の暖房、そして生産設備の稼働が重なることで、電気料金の負担は深刻な経営課題となっています。

高い天井、年中稼働する機械の熱、そして契約電力を決めてしまうデマンド値など、工場ならではの複雑な事情が、エアコンの電気代を押し上げています。

この記事では、まず工場におけるエアコンの電気代削減にについて、すぐに実行できる運用策から、最新の設備投資、工事不要で簡単に設置できる省エネフィルターなど、その効果と導入事例を詳しくご紹介します。

- 設置が簡単:室内機フィルター上に置くだけ!誰でも簡単に設置可能。設置時間1台約1分!

- 快適性UP:吹出温度が変化するため、部屋が早く設定温度に到達!MS-RDK設置前は吹き出し温度が11.9度であったところ、設置後すぐに7.4度まで吹き出し温度が低下し快適性UP!

- ランニングコストゼロ:初期費用のみで購入後のメンテナンス交換一切不要!ランニングコストゼロ!導入前に削減シミュレーションを作成可能です!

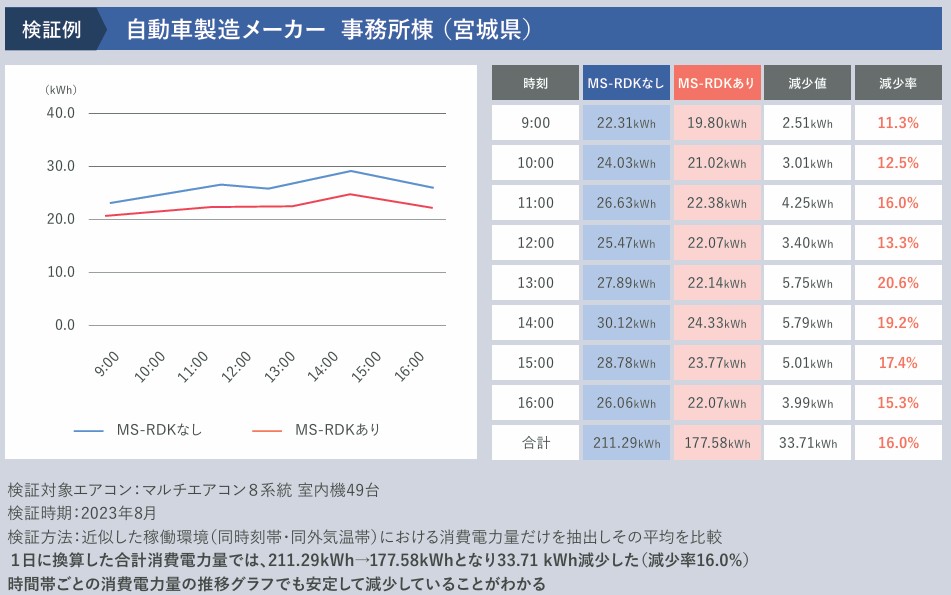

- 高い省エネ性:MS-RDK導入で約13%の消費電力量削減!CO₂削減で環境アピールも可能!

- 豊富な導入実績:導入枚数30万枚以上!大手自動車メーカー、大手重工機械工場、空港、大型病院等での導入実績があります!

\しつこい営業は一切なし /

工場のエアコンの電気代が高くなる理由

工場の電気代が高いのは、単にエアコンを長時間使っているからという単純な理由だけではありません。

製品の直接原価に大きく影響するこのコスト高騰の背景には、工場という建物と運用の特性に起因する、構造的な4つの原因が存在します。

これらを正確に把握することが、効果的な削減戦略の第一歩となります。

多くの工場経営者や担当者が直面しているのは、単価の上昇だけでなく、構造的な非効率性による無駄なエネルギー消費です。

高い天井と広大な空間

多くの工場に共通する、高い天井と広大な床面積は、空調効率を最も低下させる要因であり、エアコンにとって最大の課題です。

物理学の原理通り、冷たい空気は重いため床に沈み、温かい空気は軽いため天井付近に滞留します。この現象は熱成層(温度のムラ)と呼ばれ、広大な空間内に大きな温度の偏りを生み出します。

この結果、作業員がいる床上は冷えすぎている一方で、壁の高い位置に設置されたエアコンの温度センサーは、天井付近の暖気を感知して「まだ設定温度に達していない」と誤認します。

この誤認識により、エアコンは必要以上に過剰な運転を続け、無駄なエネルギーを消費してしまうのです。

空間全体を均一な温度に保つこと自体の難しさが、工場の空調コストを押し上げる直接的な原因となっています。

内部発熱と外部からの侵入

工場は、それ自体が熱の発生源となる特殊な環境です。

生産ラインの機械設備、高出力の照明、コンプレッサーなど、稼働する設備が継続的に熱を発生させ、室温を押し上げます。

この内部発熱は、特に設備が密集した環境で顕著になり、エアコンは「外気温」だけでなく、この「内部発熱」による負荷にも常に対処しなければならないため、常に高負荷な状態を強いられます。

さらに、建屋自体の断熱性や遮熱性の低さが問題を複合的に悪化させます。

夏場は太陽に熱せられた屋根や壁から、冬場は窓や大型シャッターの隙間から、外部の熱(または冷気)が絶えず侵入します。

この「外部からの熱侵入」と「内部発熱」が組み合わさることで、エアコンの負荷は指数関数的に増大し、消費電力が跳ね上がってしまうのです。

設備の老朽化と非効率な運用

設備の老朽化も、見過ごせない電気代高騰の原因です。

業務用エアコンの法定耐用年数は、あくまで税務上の減価償却期間(設備の区分によって6年から15年)を定めたものであり、エネルギー効率の「寿命」とは異なります。

一般に、10年以上前のエアコンは、最新のモデルと比較してエネルギー効率が著しく低い可能性があります。

稼働していても、その電力効率は年々低下しており、「まだ使える」という判断が、実際には毎年数十万円、数百万円という余分な電気代として流出しているケースは少なくありません。

また、フィルター清掃を怠るなどの非効率な運用も、機器の性能をさらに低下させ、電力消費を増加させる要因となります。

法定耐用年数は、あくまで税務上の概念であり、エアコンのエネルギー効率の寿命とは異なります。

古いエアコンはモーターに過剰な負荷がかかりやすく、電力消費が増加するだけでなく、異臭や異音、最終的には故障リスクも高まるため、年数を目安に更新を検討することが賢明です。

特に「電気代が急に高くなった」というサインは、老朽化のシグナルである可能性があります。

電力単価の高騰と「デマンド」の罠

昨今のエネルギーコスト自体の上昇や、燃料調整費の変動は、予期せぬコスト増加リスクとなります。

しかし、工場が特に注意すべきは、高圧電力を受電する際の電気料金のデマンド(最大需要電力)契約です。

電気の基本料金は、過去1年間のうちで最も電力を使用した30分間の平均値(最大デマンド値)に基づいて決定されます。

24時間体制で稼働する工場は、夏場の昼間などに生産設備と空調が一斉にフル稼働しやすく、このデマンド値を一気に跳ね上げがちです。

たった30分間のピークが、その後の1年間、基本料金を決定してしまうため、日々の使用量(kWh)を節約しても電気代が下がりにくい「デマンドの罠」に陥っているケースが非常に多いのです。

運用改善と環境整備による即効性の高い削減策

大規模な設備投資には時間と資金が必要ですが、日々の運用見直しと比較的低コストな環境改善によって、即座に効果を出せる削減策が存在します。

まずは、これらの対策から着手し、削減したコストを次のステップ(設備投資)の原資とすることが、賢明なロードマップと言えます。

重要なのは、作業員の快適性を損なわないことです。

すぐにできる基本を徹底する

最も手軽かつ効果的な施策が、設定温度の見直しです。

エアコンの設定温度を1℃緩和する(冷房時は1℃上げる、暖房時は1℃下げる)だけで、冷房時で約13%、暖房時で約10%の消費電力量削減が期待できるとされています。

ただし、この施策は現場の作業員からの不満につながりやすいため、シーリングファンやスポットクーラーなど、作業員の「体感温度」を改善する他の施策とセットで実行することが成功の鍵となります。

メンテナンスの重要性:フィルター清掃をする

業務用エアコンのフィルターや内部の汚れを放置すると、冷暖房の効率が著しく低下し、電気代の増加に直結します。

フィルターが目詰まりすると、エアコンは必要な空気を吸い込むためにより強力なパワーを必要とし、モーター(コンプレッサー)に過剰な負荷がかかります。

これにより電力消費が増加するだけでなく、機器の寿命を縮めることにもつながります。

粉塵や油煙が多い工場環境では、一般的なオフィス(年1回推奨)とは異なり、使用環境に応じて月1回や四半期に1回など、より高頻度な清掃が不可欠です。

熱成層の解決:空気の「流れ」を作る

第一章で指摘した「高い天井」と「熱成層」の問題を解決する最も有効な手段が、大型のシーリングファン(HVLSファンなど)の導入です。

シーリングファンは、天井付近に溜まった暖気や床に沈んだ冷気を強制的に循環させ、工場内の広大な空間の温度ムラを解消します。

シーリングファンの真の価値は、体感温度を改善する効果が非常に高い点にあります。

気流を生み出すことで、実際の室温よりも涼しく(または暖かく)感じるので、エアコンの設定温度を緩めても、作業員の快適性を損なわずに済みます。

エアコンに比べてファンの消費電力はごく僅かであり、投資対効果が極めて高い対策です。

空間の「ゾーニング」をする

広大な工場全体を一つの空間として空調するのではなく、ビニールカーテンや間仕切りを用いて空間を「仕切る」ゾーニング戦略も有効です。

最小限のコストで空調方式を「全体空調」から、必要なエリアだけを空調する「ゾーン空調」に変更するのです。

たとえば、人が常駐する作業エリアと、製品の保管エリアや搬出入を行うエリアを明確に区分けします。

これにより、空調が必要なエリアを限定し、エアコンの稼働を最小限に抑えることで、無駄な冷暖房エネルギーを劇的に削減できます。

設備投資による抜本的な電気代削減

運用改善の次なるステップは、工場の構造と生産プロセスに合わせた設備投資です。

初期費用はかかりますが、恒久的なコスト削減と生産性の向上に繋がるため、補助金を活用しながら中長期的な視点で検討すべきです。

空調方式の最適化:全体か、ゾーンか、スポットか

工場の空調方式は、以下の3つから、「作業員」と「製品」のどちらを冷却・温める必要があるかを軸に選択します。

| 空調方式 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 全体空調方式 | 工場全体を均一に制御。 | 広範囲で均一な温湿度を維持、製品の品質管理に適する。 | エネルギー消費量が最大、ランニングコストが高い、高気密・高断熱な建屋が前提。 |

| ゾーン空調方式 | 複数の区域ごとにシステムを制御。 | エリアごとに温度設定が可能、不要なエリアの空調を止められるため効率的。 | 制御が複雑、導入コストは依然として高い。 |

| スポット空調方式 | 特定の作業場所や作業者のみを冷却。 | エネルギー消費量が最小限、作業員の暑熱対策に直結、設置が容易。 | 空間全体は冷却できない、作業場所が流動的な工場には不向き。 |

製品の品質管理上、工場全体の温湿度管理が必須でない場合、最もコスト効率が高いのは、広大な工場全体の空調設定を緩め(例:冷房30℃)にし、作業員がいるエリアにのみ高効率な「スポットクーラー」を設置する組み合わせです。

熱源の選択:EHP(電気) vs GHP(ガス)の徹底比較

空調設備を更新する際、コンプレッサーを駆動する熱源の選択は、工場のエネルギー戦略全体に関わる重要な決定です。

EHP(電気ヒートポンプ)とGHP(ガスヒートポンプ)には、それぞれ明確な特徴があります。

EHPの特徴

EHPは電気モーターでコンプレッサーを駆動します。

導入コストがGHPに比べて安価で、構造がシンプルなためメンテナンス性に優れます。クリーンな環境を求める食品工場や精密機器工場にも適していますが、最大のデメリットは、夏場のピーク時に電力消費が集中し、工場のデマンドを押し上げてしまうことです。

GHPの特徴

GHPはガスエンジンでコンプレッサーを駆動するため、電力消費を大幅に抑えることができ、デマンドの「ピークカット」に絶大な効果を発揮します。

また、エンジンの排熱を暖房に利用できるため、特に寒冷地での暖房能力が高いというメリットがあります。

一方で、導入コスト(ガス配管工事費含む)が高額であること、エンジンであるためEHPより頻繁なメンテナンス(オイル交換など)が必要である点がデメリットです。

選択の判断軸

すでに電力デマンドが逼迫している工場や、暖房を多用する工場はGHPを、初期コストやメンテナンス性を重視する工場はEHPを選択するのが合理的な判断となります。

ハイブリッド空調という選択肢

近年では、電気とガスの両方のメリットを追求し、ランニングコストが安い方を自動で優先するハイブリッド空調も注目されています。

これは、エネルギー価格変動のリスクヘッジとしても有効であり、エネルギー単価の状況に応じて最適な運用を自動で実現します。

建屋の性能向上:遮熱と断熱

空調効率を根本から改善するには、エアコンの負荷の原因となる熱そのものを遮断する、建屋への投資が最も有効です。

建屋への投資には、遮熱と断熱の二つのアプローチがあります。

- 遮熱塗料: 太陽光(主に赤外線)を「反射」することで、建物の表面温度の上昇を防ぎます。主に夏場の冷房負荷低減に高い効果を発揮し、屋根に施工することで70℃以上に達する表面温度を大幅に下げることが可能です。

- 断熱塗料: 熱の「伝導」そのものを低減させることで、夏は外の熱を、冬は中の熱を逃がしにくくします。年間を通じた冷暖房効率の向上に貢献します。

工場の広大な屋根に遮熱塗料を施工すれば、天井から室内への輻射熱がカットされ、エアコンの負荷を直接的に軽減することが可能です。

ただし、遮熱塗料は表面が「汚れ」てしまうと反射率が著しく低下し、効果が激減します。

粉塵や排気ガスの多い立地の工場では、定期的な清掃計画や、汚れにくい塗料の選定が不可欠です。

電気代の「基本料金」を削減する:デマンドコントロール

ここまで紹介した対策は主に電気の「使用量(kWh)」を減らすものでしたが、工場の電気代の大きな割合を占める基本料金(kW)を直接削減する強力な手段がデマンドコントロールです。

デマンドコントロールの仕組み

デマンドコントロールシステムは、工場の電力使用量が設定した目標デマンド値を超えそうになった瞬間に、システムが自動で警告を発したり、あらかじめ定められた機器(主に空調)を一時的に停止させたりする制御システムです。

この制御による「ピークカット」は、高圧電力を受電する工場において、基本料金を決定する30分間の平均電力(デマンド値)が契約値を超えるのを防ぎます。

一度設定された高いデマンド値はその後1年間の基本料金に影響するため、このピークを意図的に抑えることで、基本料金そのものを大幅に引き下げることが可能になります。

システムは、常に電力の使用状況を監視し、自動で調整を行うため、人為的なミスを防ぎます。

メリットとデメリット

デマンドコントロールは強力な削減効果を持つ一方で、導入と運用には慎重な検討が必要です。

| 項目 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 基本料金削減 | 設定した目標値に基づき、自動で継続的に基本料金を抑えられるため、持続的なコスト削減が期待できる。 | システム導入の初期コストが高額になる。投資回収期間(ROI)の正確な試算が必要。 |

| 安定運用 | ピーク時の電力超過を人為的なミスなく防ぎ、契約違反のリスクを回避できる。 | 無理な電力調整は、業務や生産ラインに悪影響(機器の停止、品質低下など)を及ぼす可能性がある。 |

| 導入成功の鍵 | 導入前に、絶対に止めてはならない生産設備と、一時的に停止しても問題ない空調や照明を正確に仕分ける優先順位の設定が不可欠。 | 優先順位付けや設定が不十分だと、制御時に現場から不満が出る可能性がある。 |

省エネフィルタMS-RDKなら、取り付けるだけで10-15%の省エネが可能に!

大規模な工事やデマンドコントロールシステムの導入が難しい場合でも、諦める必要はありません。

最も手軽に、そして即座に効果が見込める方法として、エアコンの熱交換効率を向上させる省エネ部材(省エネフィルター)の導入が有効です。

ここでは、その代表的な製品である「MS-RDK」に焦点を当てて、その仕組みを解説します。

MS-RDKの構造・特徴

MS-RDKは、業務用エアコンの室内機に設置する、シート状の省エネルギー部材です。

最大の特長は、設置に専門的な工事が一切不要で、エアコンの吸込口フィルターの上に置くだけという導入の手軽さにあります。

この手軽さにもかかわらず、その技術は特許を取得(特許第6366832号)しており、さらに国連の専門機関であるUNIDO(国際連合工業開発機関)のサステナブル技術普及プラットフォーム(STePP)にも登録されているという、確かな信頼性を持っています。

製品は、低密度ポリエチレン、SEBS、天然鉱石パウダーといった素材から成り立っており、形状と素材の二重の作用によって熱交換効率を向上させるように設計されています。

- 設置の容易さ: 工事不要、フィルターの上に置くだけ(1台約1分で設置可能)。

- 作用のメカニズム: 形状と特殊素材(セラミックスなど)による二重の作用で熱交換効率を向上。

- 削減効果: 実測データに基づく平均13.5%の消費電力量削減効果(目安)。

- コスト: ランニングコストはゼロで、初期費用のみ。初期投資回収期間は1~2年程度と短期間のケースが多い。

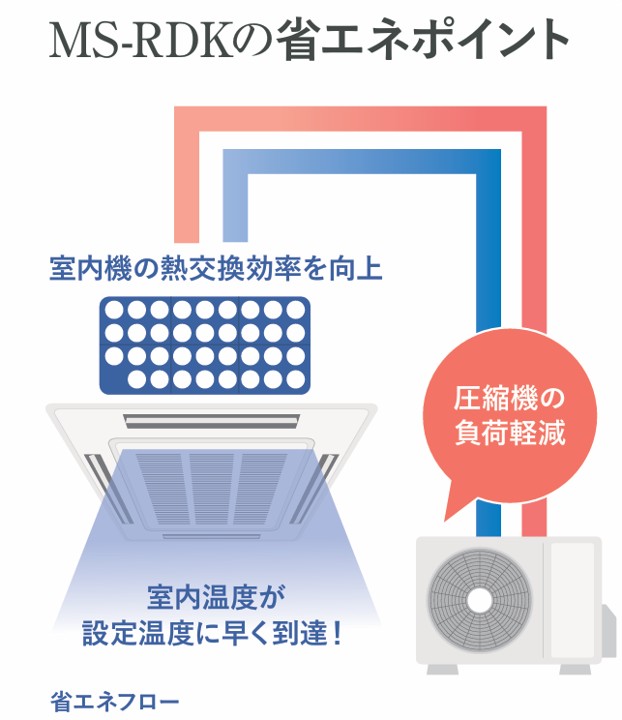

MS-RDKがエアコンの省エネになる仕組み

MS-RDKが省エネ効果を発揮するロジックは、エアコンが消費する電力の約9割を占める、室外機にあるコンプレッサー(圧縮機)の負荷を軽減することにあります。

室内機の熱交換効率を上げることで、コンプレッサーの稼働時間を短縮させるのです。

MS-RDKは、主に以下の2つの作用により、室内機の熱交換効率を向上させます。

- 気流の最適化(形状作用): 室内機に吸い込まれる空気の流れ(気流)に変化を与え、ファン内部で発生しやすい空気の滞留や乱気流を抑制します。これにより、空気が熱交換器(アルミフィン)へスムーズに流入し、熱交換の接触時間が長くなり、効率が向上します。

- 水分子の微細化(素材作用): 部材に含まれる特殊素材が持つ微弱振動波によって、空気中に含まれる水分子集団が微細化(共振現象、励起現象)するとされています。水分子が微細化された空気は、熱交換器との接触効率がよくなり、冷却(加熱)効果が向上します。

熱交換効率が上がると、室内が設定温度に早く到達し、安定して維持しやすくなります。

結果として、冷媒温度をコントロールしているコンプレッサーのフル稼働時間が短くなり、安定して低負荷運転(または停止)になるため、エアコン全体の消費電力が大幅に削減されるというメカニズムです。

MS-RDKの強み

MS-RDKの強みは、その導入の容易さ、実証された実績、そして企業の信頼性向上への貢献度にあります。

- 高い費用対効果と短いROI: 導入コストは低く、平均的な削減効果が10~15%と公表されており、削減した電気代で初期費用を償却できるため、1~2年程度での投資回収が見込めるケースが多く報告されています。

- 快適性の向上: 設置前と比べて吹き出し温度が変化する(冷房時により低温になるなど)ため、設定温度を無理に変えなくても、部屋が設定温度に早く到達し、作業員の快適性維持に貢献します。

- 信頼性の裏付け: 特許取得とUNIDO STePP登録という2つの客観的な事実は、「怪しい」といった潜在的な懸念を払拭し、技術的な妥当性を示す強力な根拠となります。

- SDGs/ESG経営への貢献: 削減した電気量をCO₂換算して報告することが可能です。これは企業の**環境報告書**や**CSR・SDGs活動**に具体的に掲載できるため、環境貢献意識の高い企業にとって大きな評価ポイントとなります。

MS-RDKの導入事例

実際にMS-RDKは、電力消費の激しい現場で多数採用されています。

| 業種 | 導入の背景・課題 | 導入後の成果・評価 |

|---|---|---|

| 複合レジャー施設 (ラウンドワン等) | 広大な空間と長時間営業で空調コストが甚大。 | 全国99施設規模で導入。空調効率の改善により、大幅な電力コスト削減を実現。 |

| 病院・医療法人 (愛知県内病院等) | 24時間365日稼働で空調を止められない。衛生環境も重要。 | メーカー検証値と自社実測値が一致し、信頼性を確認。全施設へ横展開し、経営コストを圧縮。 |

| コンビニ (セブン-イレブン等) | 店舗数が多く、少しの削減が大きな利益に。環境配慮も必須。 | 「今まで通りの使用で電気代が下がった」とオーナーから評価。SDGs対応としても活用。 |

平均して10%〜15%程度の消費電力削減実績が多

まとめ:MS-RDKなら手軽に省エネが可

工場のエアコン電気代削減という課題は、工場の「構造(天井高、熱源)」、「運用(設定、清掃)」、「設備(老朽化、熱源選択)」、そして「財務(デマンド契約、補助金活用)」という4つの側面が複雑に絡み合って発生しています。

これらの課題に対し、大規模な設備更新(EHP/GHP入れ替え、デマンドコントロール導入)は抜本的な解決策となりますが、初期投資のハードルは高いものです。

そこで、まず第一歩としておすすめしたいのが、MS-RDKのような省エネフィルターの導入です。

工事不要で、エアコンの室内機フィルターの上に置くだけという手軽さでありながら、平均10~15%程度の消費電力量削減効果(目安)が見込めます。

この手軽さでコンプレッサーの負荷軽減という根本的な部分に作用できるのは、非常に大きなメリットです。

削減によって得られた費用は、次なるステップであるデマンドコントロールや遮熱塗装などの大規模な投資を進めるための資金源としても有効に活用できるはずです。

まずは、自社のエアコンがどれだけ削減できるか、無料シミュレーションから始めてみてはいかがでしょうか。

電気を賢く作れる「超薄型太陽光パネル」も選択肢になる!

最後に、コスト削減と並行して、企業の脱炭素化とBCP(事業継続計画)対応を強力に推進できる、自家消費型太陽光発電という選択肢について深掘りします。

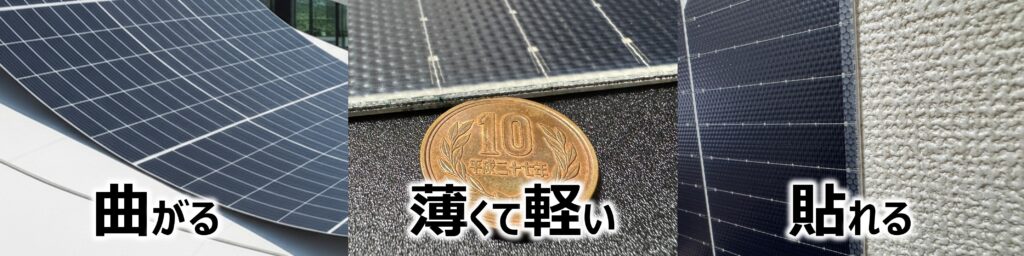

特に、近年登場した超薄型太陽光パネルは、従来のガラス製パネルでは設置を諦めていた工場にこそ大きなチャンスをもたらします。

従来の課題を解決する超薄型パネルの強み

従来のガラス製太陽光パネルは、その重量(約11~17kg/㎡)ゆえに、建物の強度不足(旧耐震基準の建物)や屋根の老朽化によって設置を断念せざるを得ないケースが多くありました。

また、設置に大掛かりな架台が必要で、工期も長く、コストもかさむという課題がありました。

しかし、超薄型太陽光パネルはこれらの課題を全て解決します。

超薄型太陽光パネルの優位性

- 軽量で柔軟: 従来のパネルの1/4の重さとなる**約3kg/㎡**、厚さはわずか3.0mmです。老朽化した建物や耐荷重に制限がある屋根でも**負荷を最小限に**抑えて設置が可能です。また、曲がるため、ドーム型やR屋根といった湾曲した形状や、折半屋根にもフィットします。

- 設置が容易で迅速: 架台が不要で、ドイツの3M社製のような専用の高耐久接着剤や両面テープで直接屋根に「貼る」設置方法が可能です。これにより、工事コストを抑え、現場によっては最短1~2週間で設置が完了します。

- 過酷な環境に対応: 豪雪地帯では屋根ではなく**壁面**への設置も可能です。さらに、ガラス型が設置不可とされる海岸から50m程度の沿岸地域(重塩害地域)にも保証付きで設置できます。

自家消費型と将来的なリスクヘッジ

自家消費型太陽光発電は、発電した電気をそのまま自社施設で使用するため、電力会社からの購入電力が大幅に減り、最大で50%の電気代削減(目安)が可能です。

さらに、この導入は単なるコスト削減に留まりません。

電気料金単価の上昇リスクを回避できるほか、2028年以降導入が予定されている炭素税(CO₂を排出する電力にかかる税金)の支払いも免除されるため、将来的な投資回収効果は現在の試算よりもさらに高まることが予想されます。

超薄型太陽光パネルは、老朽化した工場や倉庫の屋根・壁を、コスト削減と環境貢献を両立する「発電所」に変える、まさに未来の資産となる選択肢です。

建物が古い、屋根の強度が心配といった理由で太陽光発電を諦めていた企業の方々は、まずはその可能性を無料の削減シミュレーションで試算してみることをお勧めします。