ホテル経営において、電気料金の高騰は深刻な課題です。

特に空調設備は、建物全体のエネルギー消費の大部分を占めており、エアコンの電気代削減は経営の喫緊のテーマとなっています。

しかし、宿泊施設の電気料金高騰対策として空調を制限することは、客室の快適性を損ない、顧客満足度の低下やネガティブなレビューにつながる恐れがあり、この点が多くの経営者にとって大きなジレンマとなっています。

本記事では、費用をかけずにすぐに始められる運用改善から、根本的な業務用エアコン 節電につながる設備戦略、さらには手軽に取り付けられる省エネ部材や将来的なエネルギー自給まで、エアコン 効率 改善のための具体的な方法を詳しく解説します。

- 設置が簡単:室内機フィルター上に置くだけ!誰でも簡単に設置可能。設置時間1台約1分!

- 快適性UP:吹出温度が変化するため、部屋が早く設定温度に到達!MS-RDK設置前は吹き出し温度が11.9度であったところ、設置後すぐに7.4度まで吹き出し温度が低下し快適性UP!

- ランニングコストゼロ:初期費用のみで購入後のメンテナンス交換一切不要!ランニングコストゼロ!導入前に削減シミュレーションを作成可能です!

- 高い省エネ性:MS-RDK導入で約13%の消費電力量削減!CO₂削減で環境アピールも可能!

- 豊富な導入実績:導入枚数30万枚以上!大手自動車メーカー、大手重工機械工場、空港、大型病院等での導入実績があります!

\しつこい営業は一切なし /

ホテルのエアコンを手軽に省エネする方法

電気代削減と聞くと、まず数百万円、数千万円単位の設備投資を思い浮かべるかもしれませんが、その前に、現在お使いの設備でどれだけ効率的に運営できているかを見直すことが最も重要です。

高額な初期投資を伴う設備更新も重要ですが、まずは日々の運用を見直すことが、電気代削減の最も早く、そして確実な第一歩だからです。

宿泊客の快適性を損なわない範囲で「適正温度」にする

空調の省エネ対策として、設定温度の見直しは最も簡単で効果が高い方法の一つですが、ホテルにおいては「どこで」「どのように」その温度を適用するかが非常に重要になります。

一般的なオフィスなどでは推奨温度として「夏季28℃」がよく挙げられますが、これを宿泊客が長時間過ごす客室に一律適用するのは、ホスピタリティの観点から見ると大きなリスクとなります。

宿泊客の快適性を損ない、クレームにつながれば、電気代削減効果を上回る収益の損失につながりかねません。

そのため、ホテルではエリアごとに戦略を明確に分ける必要があります。ロビーや廊下、バックヤードにある事務室などの共用部については、推奨温度である冷房28℃、暖房20℃を目安とし、厳格に管理することが望ましいです。

これらのエリアでは、わずかな温度調整でも積み重ねると大きな省エネ効果が期待できます。

一方で、客室に関しては、冷房を26℃までお客様の個別調整を許容する「目安」とすることが推奨されています。

個別空調が導入されている客室では、お客様が自由に温度設定できることが快適性につながるため、設定温度の逸脱を過度に制限することは避けるべきです。

しかし、チェックイン時の案内や客室内のデジタルサイネージ、ポップなどを活用し、環境配慮への協力を丁寧に促すことで、お客様の理解と協力を得ることは可能です。

フロア単位で空調を管理する

ホテル運営における最も大きな電力の「無駄」は、「誰もいない空間」を空調し続けることです。

未使用の客室の空調を停止するのは当然ですが、さらに一歩踏み込んだ戦略として、稼働率が低い日には予約状況と連携した「フロア単位での制御」が非常に有効です。

例えば、稼働率が50%を下回ると予測される閑散期において、全フロアに宿泊客を分散させるのではなく、予約管理システム(PMS)とフロントが連携し、意図的に特定のフロア(例:低層階)に予約を集中させます。

そして、それ以外のフロア(例:中高層階)を「閉鎖フロア」として運用するのです。

この戦略のよいところは、単なる客室空調の停止に留まらない、連鎖的なコスト削減効果を生み出せることです。

閉鎖フロアでは、以下の要素をまとめて最適化できるからです。

- 客室空調の完全停止:誰も宿泊しない空室の空調を完全に停止できます。これは最大の無駄を撲滅します。

- 共用部の最適化:閉鎖フロアの廊下やエレベーターホールの照明や空調を、保安上必要な最低限のレベルまで落とすことが可能です。

- 付帯設備の電力削減:エレベーターが閉鎖フロアに停止する必要がなくなり、その分の稼働電力を削減できます。

- 業務効率化:客室清掃やリネン供給の動線が特定のフロアに集約されるため、スタッフの移動効率が向上し、間接的な省エネにも寄与します。

フィルタをこまめに清掃する

設備投資やシステム導入を考える前に、まず実行すべきなのが、空調フィルターの定期的な清掃です。

これを単なる「清掃業務」ではなく、将来の電気代を確実に削減するための「最も費用対効果(ROI)の高い投資」と考えるべきでしょう。

フィルターにほこりが詰まると、空気の通り道が狭くなり、エアコンは風量を確保しようと余計なパワーを必要とします。

熱交換の効率も著しく低下するため、設定温度に到達させるためにコンプレッサー(圧縮機)が長時間フル稼働し続けることになり、結果として同じ快適性を維持するためにより多くの電力を消費してしまうのです。

これは、車のタイヤがパンクしたままアクセルを踏み込むような非効率な状態です。

ある調査によれば、空調フィルターをこまめに(目安として2週間に1回程度)清掃するだけで、冷房時で約4%、暖房時で約6%程度の消費電力削減が期待できるとされています。

フィルター清掃は、特別な知識や機器を必要とせず、即効性のある、すべての省エネ活動の土台となる施策です。

清掃頻度をルール化し、確実に実行するためのチェックリスト運用を施設管理部門に義務付けることが、成功への第一歩です。

室外機周辺の環境を改善する

エアコンの効率は、室内機の状態だけでなく、建物の外に設置された室外機の環境によって大きく左右されます。

室外機は、室内と室外の間で熱をやり取りする熱交換を行う重要な役割を担っており、その周囲の環境が乱れていると、機器の性能を著しく低下させ、消費電力を抑制できません。

以下の3点については、施設管理者が定期的に点検し、改善を行う必要があります。

- 障害物の除去:室外機の吸排気口の前に段ボール、資材、植栽、落ち葉などが置かれていると、空気の流れが妨げられてしまいます。これにより、機器は効率よく熱を捨てたり(冷房時)、熱を取り込んだり(暖房時)できなくなり、設定温度に到達させるために長時間高負荷で運転し続けることになります。必ず室外機の周囲を整理整頓し、風通しを良くしてください。

- 直射日光対策:夏場に室外機本体やその周辺が直射日光にさらされると、機器自体の温度が上がり、熱交換の効率が低下します。これは、エアコンが「熱い外気」で室内の「熱い空気」を冷まそうとしているような非効率な状態を助長します。日除け(ルーバーやシェード)を設置するなどの対策が有効です。

- ショートサーキット防止:特に都市部のホテルで見落とされがちな重大な問題です。デザイン性を優先し、室外機を壁に囲まれた狭いスペースや、目隠しルーバーの奥に密集して設置しているケースがあります。室外機が排出した熱風を、吸気口が再び吸い込んでしまう現象をショートサーキットと呼びます。室外機が熱中症のような状態に陥ることで、性能が劇的に低下します。排気がスムーズに拡散するよう、空気の逃げ道を確保することが不可欠です。

設備投資をして省エネする方法

日々の運用改善やメンテナンスでカバーできる削減幅には限界があります。

根本的かつ長期的に大幅な電気代削減を実現し、同時にホスピタリティの質も向上させるためには、中長期的な視点での設備投資、すなわちハードウェアの更新が不可欠です。

ここでは、特に重要な空調システムの選定と高効率機器の導入について解説します。

全館空調と個別空調を併用する

ホテルの空調方式は、大規模改修や新築時に必ず議論されるテーマです。

全館空調(セントラル方式)は集中管理の効率性に優れますが、お客様が部屋ごとに温度調節できないという、ホスピタリティの観点から致命的なデメリットを抱えています。

一方、個別空調はお客様の満足度は高まりますが、過度な設定による「使いすぎ」リスクが常につきまとい、電気代が高騰しやすい傾向があります。

| 評価軸 | 全館空調(セントラル方式) | 個別空調(個別分散方式) | 併用方式(推奨) |

|---|---|---|---|

| 初期コスト | 高(大規模熱源・配管が必要) | 中(機器代+設置費) | 最も高(両方の設備が必要) |

| ランニングコスト(電気代) | 低(集中管理で効率化) | 高(お客様の「使いすぎ」リスク) | 最適(ベース負荷を全館で抑制) |

| 客室の快適性 | 不可(個別調整不可) | 優(自由に設定可能) | 優(個別調整が可能) |

「併用方式」は、全館空調で建物全体のベースの温度(例:25℃)を効率的に管理し、各客室に設置した個別空調で宿泊客に「最後の微調整」をしてもらう仕組みです。

この方式が経済的であるとされる理由は、お客様が「何もない状態」から冷房を最強(例:18℃)にするのではなく、「既に快適に近い温度」から微調整するだけで済むため、過度なエネルギー消費を根本的に抑制できるからです。

初期投資とメンテナンスコストは高くなりますが、長期的な運用コストの抑制と、高い顧客満足度を両立させるための最適解だと考えられます。

高効率エアコンへの更新

空調方式の選定と並び、個別の機器を最新の高効率なものに更新することは、確実に電気代を削減する手段です。特に、古くなった機器の更新時期を迎えているホテルは、単なる入れ替えではなく、省エネ性能を基準に選定することが重要です。

インバータ制御機器への更新

旧型の「一定速」エアコンは、設定温度になるまでは常に全力運転し、設定温度になると停止するON/OFF制御を繰り返すため、電力消費に大きな無駄が生じます。

これに対し、最新の業務用エアコンの多くに採用されているインバータ制御機器は、室温と設定温度の差に応じてモーターの回転数を細かく調整します。

これにより、負荷の小さい時間帯や、設定温度に近づいた後は出力を抑えて運転できるため、無駄な消費電力を大幅に抑制し、安定した快適性を維持できます。

全熱交換器による換気負荷の削減

ホテルは適切な換気を行う義務がありますが、外気をそのまま取り入れることは、冬場は暖房、夏場は冷房の負荷を一気に増やしてしまいます。

全熱交換器は、換気のために排出する室内の空気から「熱」と「湿気」を回収し、新たに取り入れる外気に戻す(予熱・予冷する)装置です。

これにより、外気が持つ温度や湿度を緩和してから室内に取り込めるため、空調負荷が大幅に低減され、ケースによっては約20%もの省エネ効果が期待できると言われています。

省エネフィルタMS-RDKなら、取り付けるだけで10-15%の省エネが可能に!

運用改善だけでは物足りない、しかし高額な設備投資をする余裕もない、というホテル経営者の方には、手軽に導入できる省エネルギー部材「MS-RDK」をおすすめしています。

MS-RDK、工事不要で既存のエアコンに後付けでき、確かな実績と国際的な信頼性が報告されている製品です。

大規模な改修を行う前に、まずはこれを試してみるという戦略は非常に理にかなっています。

MS-RDKの構造・特徴

MS-RDKは、業務用エアコン(天井カセット型、壁掛け型、床置き型など)の室内機に設置するシート状の省エネルギー部材です。

その構造は、特許第6366832号として登録されており、その技術的な新規性と進歩性が公的に認められています。

すでに全国の工場、病院、大規模レジャー施設、コンビニエンスストアなど、導入実績30万枚以上という豊富な実績があります。

特筆すべきは、その導入の容易さです。

設置方法は非常にシンプルで、基本的に「エアコンの吸込口フィルターの上に置くだけ」で完了します。

専門的な工事は一切不要で、設置にかかる時間は1台あたり約1分程度です。

そのため、ホテルの営業を停止することなく、あるいは客室のチェックイン・アウトの合間に短時間で導入が可能です。

初期費用のみで購入可能で、原則として交換やメンテナンスが不要なため、ランニングコストがかからない点も大きな魅力です。

MS-RDKは、国連の専門機関であるUNIDO(国際連合工業開発機関)のサステナブル技術普及プラットフォーム「STePP」に登録されています。

このプラットフォームは、科学的根拠を持ち、持続可能性に貢献する優れた技術を国際的に普及させることを目的としています。

この登録事実は、「セラミックス」や「気流」といった言葉を使った省エネ製品によく向けられる「科学的根拠への疑問」を、国際的な第三者機関の評価によって強く払拭していると言えます。

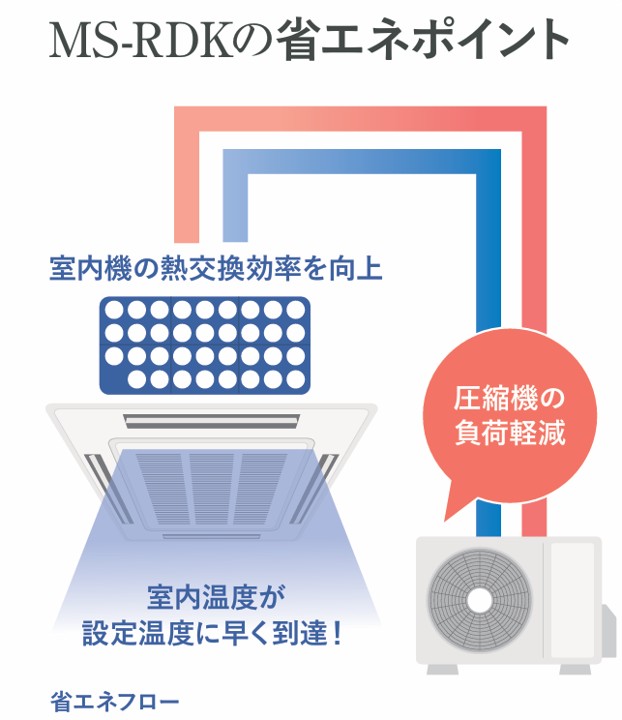

MS-RDKがエアコンの省エネになる仕組み

MS-RDKが電気代削減を実現するメカニズムは、単なる気流の調整に留まらず、物理的な作用と素材的な作用の相乗効果に基づいています。

このメカニズムが、エアコンの消費電力の大部分を占めるコンプレッサーの負荷を軽減する鍵となります。

省エネを実現する二重のメカニズム

- 形状の作用(吸込み気流の最適化):部材を設置することで、エアコンのファン内に吸い込まれる気流が整えられ、滞留や乱気流の発生が抑制されます。これにより、空気が熱交換器(アルミフィン)に円滑に流入し、空気と熱交換器の接触効率が向上します。

- 素材の作用(熱交換効率の向上):部材の素材に含まれる特殊加工されたセラミックスが、熱交換を促進する効果を発揮するとされています。これにより、冷房時はより低温の空気を、暖房時はより高温の空気を送り出せるようになります。

この結果、室内機の熱交換効率が向上し、エアコンはより短い時間で設定温度に到達できるようになります。

ここで重要なのは、エアコンの電力の約90%は、室外機に搭載されているコンプレッサー(圧縮機)の運転によるものです。

室内機の効率が上がるということは、コンプレッサーのフル稼働時間が短くなり、安定して低負荷運転や停止する時間が長くなることを意味します。

MS-RDKは、室内機に取り付けるだけで、結果的に電力消費の大部分を占めるコンプレッサーの負荷を軽減し、エアコン全体の消費電力を平均10〜15%程度削減する効果を生み出すのです。

MS-RDKの強み

MS-RDKは、性能面だけでなく、ホテルのオペレーションや財務状況に優しい実用的な強みを多く持っています。

特に「快適性UP」と「ランニングコストゼロ」という点は、ホテル経営者にとって非常に魅力的な要素です。

- 設置が簡単(工事不要):専門的な設置工事が不要なため、導入のための追加コストや、ホテルの一時的な営業停止の心配が一切ありません。設置時間も短く、すぐに効果検証に移れます。

- 快適性UPとクレーム防止:熱交換効率の向上により、部屋が早く設定温度に到達します。お客様が「部屋に入ったら暑い(寒い)」と感じてエアコンを最強設定にする必要がなくなり、結果として過度なエネルギー消費を防ぎつつ、お客様の快適な滞在をサポートできます。これは、電気代削減とホスピタリティの両立に直結します。

- 低コスト・ランニングコストゼロ:初期費用のみで購入可能で、原則として交換やメンテナンスが不要なため、一度導入すればその後は費用がかかりません。非常に長いスパンで投資回収が可能です。また、メーカーの検証データによれば、冷暖房ともに省エネ効果が確認されているため、季節を問わず節電に貢献します。

- CO2削減の見える化:削減した電気量をCO2排出量に換算して報告することが可能であり、企業のCSR活動やSDGsへの取り組みとして、環境報告書に掲載することができます。これは、環境意識の高い顧客層や企業からのMICE需要を取り込むための強力なアピールポイントとなります。

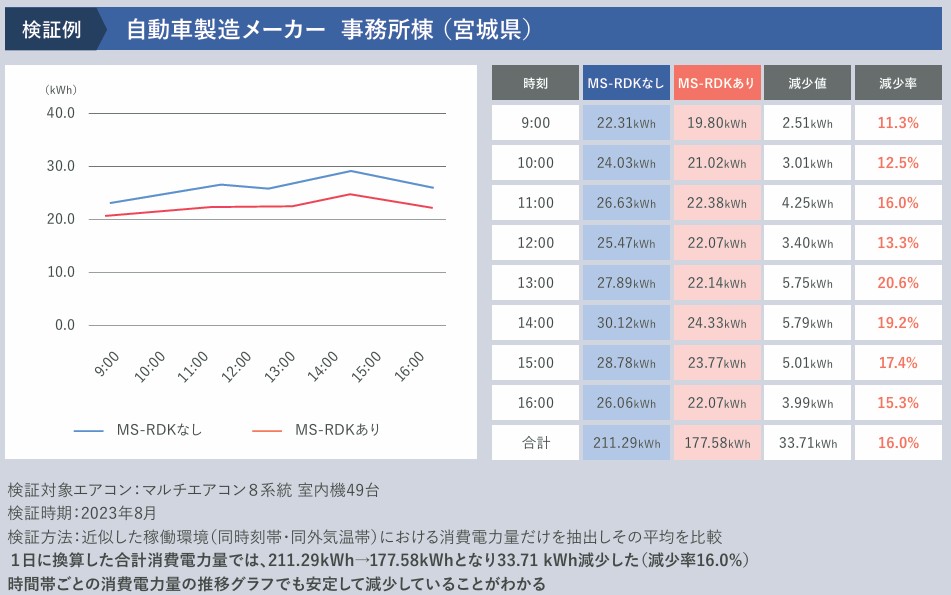

MS-RDKの導入事例

実際に導入した企業の実績も豊富です。

コスト意識の厳しい大手チェーンや、空調負荷が極めて高い施設での採用実績が、その効果を物語っています。

| 業種・施設例 | 導入の背景と成果 |

|---|---|

| 大手コンビニ | 24時間365日稼働で電気代負担が大きい中、環境貢献(SDGs)とコスト削減を両立。実証実験を経て多数店舗へ展開。 |

| 複合レジャー施設 | 広大な空間と大量の空調機を持つ施設で導入。電気代の大幅削減に成功し、全国規模で採用。 |

| 食品工場・物流倉庫 | 断熱性が低く空調負荷が高い環境下で、平均約13.5%の消費電力削減(実測値ベース)を達成した事例あり。 |

導入費用も、エアコン本体の買い替えや大規模改修に比べれば圧倒的に安価で、投資回収期間も1〜2年程度と比較的短いのが一般的です。

「まずは自社のエアコンでどれくらい下がるか知りたい」という場合は、シミュレーションを活用することをお勧めします。

まとめ:MS-RDKなら手軽に省エネが可能

ホテル経営におけるエアコン電気代削減は、短期的な運用改善、中期的なシステム導入、長期的な設備更新という3つのフェーズで計画的に進めるのが理想です。

しかし、高額な設備投資(第三フェーズ)にすぐに踏み切ることは、特に中堅・中小規模のホテルでは難しいかもしれません。

MS-RDKのような省エネ部材は、運用改善(第一フェーズ)を終えた後、設備更新までの期間をブリッジする、運用改善と設備投資の中間に位置する、非常にバランスの取れたソリューションだと考えています。

MS-RDKの戦略的メリット

- 初期投資は抑えられる:高額なエアコン本体の交換は不要で、費用対効果が高い。

- 効果は即効性がある:設置後すぐに熱交換効率が向上するため、削減効果をすぐに実感できます。工事の手間がない:ホテルの稼働を妨げず、短時間で全客室への導入が可能です。

- 快適性を損なわない:熱交換効率の向上は、設定温度への到達時間短縮に繋がり、お客様の快適性向上に貢献します。

- 環境貢献のアピール:CO2削減実績として外部に公表でき、ESG経営に貢献します。

まずは費用のかからないフィルター清掃と室外機周辺の整備を徹底し、その上で、MS-RDKのような信頼性の高い省エネ部材の導入を検討することで、手軽かつ確実に電気代の削減を実現できるはずです。

電気を賢く作れる「超薄型太陽光パネル」も選択肢になる!

電気代の削減は、消費を抑える(節電)だけでなく、電気を自ら作る(創エネ)という視点を持つことで、さらに強力な経営戦略へと進化します。

特に、電気代が上昇し続けるリスクを回避し、将来的なカーボンニュートラル対応やSDGs/ESG経営を視野に入れるなら、自家消費型の太陽光発電は避けて通れないテーマです。

しかし、ホテルや工場、倉庫といった古い建物では、「屋根が重さに耐えられないのではないか」「大掛かりな工事で営業に支障が出るのではないか」といった不安から、従来のガラス製太陽光パネルの導入を諦めていたケースも多いでしょう。

そうした施設にこそ、「超薄型太陽光パネル」という新しい選択肢が注目されています。

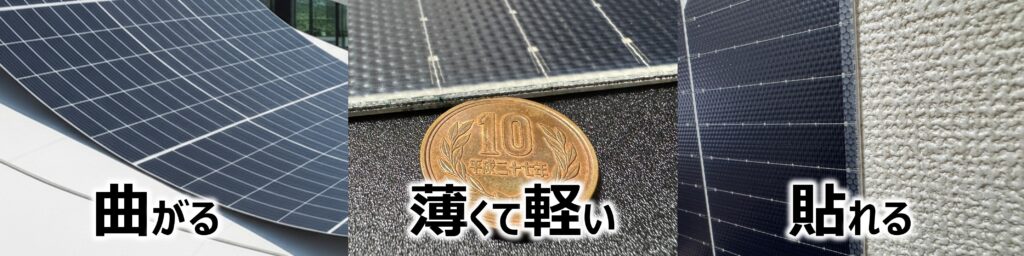

超薄型太陽光パネルの画期的な特徴

従来のガラス製パネルが持つ「重い」「割れる」「曲がらない」という常識を覆すのが、超薄型太陽光パネルです。

このパネルは、高性能な単結晶シリコンを使用しながらも、1㎡あたり約3kg以下と、従来のガラス製パネルの5分の1程度の軽さを実現しています。

薄さもわずか3mm程度で、柔軟性があり、まるでクリアファイルのように曲がることが可能です。

従来のパネルでは不可能だった設置場所への対応

- 耐荷重の問題を解決:軽量設計のため、建物の強度に不安がある古い工場や倉庫、旧耐震基準の建物、老朽化した屋根でも、建物への負荷を最小限に抑えて設置可能です。これは最大の強みの一つです。

- 設置場所の多様性:柔軟性があるため、従来のパネルでは難しかったR屋根(かまぼこ型)や折半屋根といった複雑な屋根形状、さらにはビルの壁面にも、曲面にフィットさせて設置できます。

- 施工性の向上とコスト削減:大掛かりな架台が不要で、専用の高耐久接着剤や両面テープで直接「貼る」施工が可能です。これにより、工事期間が大幅に短縮され(現場によるが約3週間から約1週間程度に短縮されるケースも)、トータルの設置コストが抑えられる可能性があります。

- 自然災害・地域への強さ:割れにくく、風速60m/秒にも耐える強度が確認されており、豪雪地帯では雪で埋まる屋根ではなく壁面への設置も可能です。さらに、海岸から50m以上離れた場所であれば重塩害地域でも保証が適用されるため、沿岸部のホテルや施設にも導入の可能性が広がります(ガラス型は通常500m以上が目安)。

製品の詳細は、以下の記事をご覧ください。