昨今のエネルギー価格高騰を受け、オフィスの電気代削減は、単なる経費節減の枠を超え、企業の利益率を直接左右する重大な経営課題となっています。

しかし、コストカットを焦るあまり、エアコンを停止して室内が蒸し風呂のようになったり、冬場に凍えるような寒さになったりしては、従業員の集中力や生産性が著しく低下し、結果として企業全体のパフォーマンスを落としかねません。

「コストは極限まで下げたいけれど、働く環境の快適性は絶対に譲れない」。そんなジレンマを抱える施設管理者や経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、明日からコストゼロで実践できる運用ルールの見直しから、話題の省エネ部材を活用した最新の節電手法まで、オフィスの環境品質を損なわずに賢く電気代を下げるための具体的なステップを網羅的に解説します。

- 設置が簡単:室内機フィルター上に置くだけ!誰でも簡単に設置可能。設置時間1台約1分!

- 快適性UP:吹出温度が変化するため、部屋が早く設定温度に到達!MS-RDK設置前は吹き出し温度が11.9度であったところ、設置後すぐに7.4度まで吹き出し温度が低下し快適性UP!

- ランニングコストゼロ:初期費用のみで購入後のメンテナンス交換一切不要!ランニングコストゼロ!導入前に削減シミュレーションを作成可能です!

- 高い省エネ性:MS-RDK導入で約13%の消費電力量削減!CO₂削減で環境アピールも可能!

- 豊富な導入実績:導入枚数30万枚以上!大手自動車メーカー、大手重工機械工場、空港、大型病院等での導入実績があります!

\しつこい営業は一切なし /

オフィスのエアコンを手軽に省エネする方法

オフィスの消費電力の内訳を見ると、夏季や冬季においては空調(エアコン)が占める割合が非常に大きく、全体の4割〜5割に達することもあります。

つまり、エアコンの効率化こそがコスト削減の最短ルートなのです。

まずは、新たな費用を一切かけずに、日々の運用ルールや環境を少し見直すだけで実現できる節電テクニックから見ていきましょう。

利用方法によってこまめに消すのが有効

長年議論されてきた「エアコンはつけっぱなしが得か、こまめに消すのが得か」という問題。

これに対する正解は、オフィスの利用状況やエアコンの機種によって明確に分かれます。

盲目的に「つけっぱなし」にするのではなく、不在時間の長さとエアコンの制御方式によって使い分けるのが最も賢い運用法です。

エアコンという機械は、電源を入れてから設定温度に到達するまでの「立ち上がり(起動時)」に、定常運転時の何倍もの電力を消費します。

そのため、30分程度の短いランチ休憩や一時的な会議のための不在であれば、あえて電源を切らずに「つけっぱなし」にして室温を維持する方が、再起動時の電力ピークを回避でき、結果的に総消費電力量を抑えられるケースが多いのです。

特に、現在のオフィスで主流となっている「インバーター式エアコン」は、設定温度に達した後に微弱な電力で温度をキープする運転が得意なため、この傾向が顕著です。

一方で、1〜2時間以上にわたって部屋を空ける場合や、始業前・終業後の時間帯、あるいは旧式の「非インバーターエアコン(定速機)」を使用している場合は話が別です。

長時間不在であれば、待機電力や無駄な空調運転をカットするために、こまめに電源を「オフ」にする方が確実に電気代の節約につながります。

| 状況・条件 | 推奨される操作 | 節電につながる理由・メカニズム |

|---|---|---|

| 30分以内の不在 (昼休憩、短時間の会議など) | つけっぱなし | 再起動時に発生する大きな始動電流(電力ピーク)を回避し、安定運転を維持するため。 |

| 1時間以上の不在 (外出、長時間の会議など) | 電源オフ | 誰もいない空間を空調し続ける無駄と、待機電力を確実にカットするため。 |

| インバーター式エアコン (現在の主流タイプ) | 短時間はつけっぱなし | 設定温度到達後の「低負荷運転」が非常に効率的であり、再起動コストの方が高くなるため。 |

| 旧式(非インバーター) (15年以上前の機種など) | こまめにオフ | オン(全開)かオフ(停止)かの単純な制御しかできず、微調整運転ができないため。 |

設定温度の目安は冷房28℃・暖房20℃

環境省が推奨する「クールビズ・ウォームビズ」の室温目安は、冷房時で28℃、暖房時で20℃とされています。

この設定温度には明確な経済的根拠があり、エアコンの設定温度を1℃緩和する(冷房なら上げる、暖房なら下げる)だけで、約10%〜13%もの消費電力削減効果があると試算されています。

エアコンの心臓部であるコンプレッサーへの負担が劇的に減るためです。

しかし、この「28℃」や「20℃」はあくまで室温の目標目安であり、エアコンのリモコン設定を必ずその数字にしなければならないという規則ではありません。

建物の断熱性能、窓の方角、OA機器の発熱量、在室人数によっては、リモコンを28℃に設定しても実際の室温が30℃を超えてしまうことがあります。

これでは業務効率が落ちるどころか、熱中症のリスクさえあります。

サーキュレーター併用で「体感温度」を最適化

設定温度を1℃〜2℃緩めても、従業員が「暑い」「寒い」と感じないようにするための鍵が「空気の循環(サーキュレーション)」です。

空気には「暖かい空気は軽く天井付近にたまり、冷たい空気は重く床付近にたまる」という物理的な性質があります。この温度ムラが、オフィスの快適性を損なう最大の原因です。

サーキュレーターを使って空気を強制的に撹拌(かくはん)することで、2つのメリットがあります。

第一に、足元の冷えすぎや頭の暑さを解消し、体感温度を快適に保てること。

第二に、エアコンの温度センサーが正しい室温を検知できるようになり、無駄な過剰運転を防げることです。

- 冷房時の配置テクニック:エアコンを背にして置くか、エアコンが設置されていない死角となるエリアに向けて風を送ります。床に溜まった冷気をすくい上げて部屋全体に拡散させるイメージです。

- 暖房時の配置テクニック:エアコンの対角線上に置き、天井に向けて真上に風を送ります。天井付近に滞留している暖気を壁伝いに下ろし、足元へ届けることで暖房効率が劇的に向上します。

風が肌に直接当たることで体感温度が下がる「清涼効果」も期待できるため、夏場は特に有効です。

室外機に「日よけ」を設置

オフィスの節電対策において、意外と見落とされがちですが非常に効果が高いのが「室外機の環境整備」です。

冷房運転時、室外機は「室内の熱を吸い取って、外に捨てる」という重要な役割を担っています。

しかし、直射日光にさらされた室外機はそれ自体が高温になってしまい、熱を捨てる効率(熱交換効率)が著しく低下します。

対策はシンプルです。

室外機に「日よけ(シェード)」やすだれ、専用の遮熱カバーを設置して日陰を作ってあげることです。

これだけで、最大10%程度のエネルギー効率改善が見込めるとされています。

ただし、室外機の吹き出し口(ファンの前)や吸い込み口を物で塞いでしまうと、排出した熱風を再び吸い込む「ショートサーキット」という現象が起き、逆効果になります。

必ず風通しを確保した状態で設置しましょう。

稼働前の「換気」も重要

夏場の朝、出社一番のオフィスは、夜間の熱や朝の日射によって熱気がこもった「温室状態」になっています。

この状態でいきなりエアコンを急速運転させるのは、車の急発進と同じで大量のエネルギーを浪費します。

エアコンのスイッチを入れる前に、まずは窓を全開にして5分〜10分程度の「換気」を行ってください。

室内のこもった熱気を外に逃がし、室温を外気温と同じレベルまで下げてから冷房を開始することで、冷却プロセスにおける「最初の大きな山(起動負荷)」を低く抑えられます。

これはコストゼロで毎朝すぐに実践できる、非常に費用対効果の高い節電テクニックです。

設備投資をして省エネする方法

ここまで紹介した運用改善は即効性がありますが、削減幅には限界があります。

より抜本的なコスト削減を目指すなら、設備の物理的な見直しが必要です。

例えば、15年以上前の古い業務用エアコンを最新の省エネ機種に入れ替えることは非常に効果的ですが、数百万円規模の初期費用や、工事に伴う休業期間が必要となるため、おいそれとは踏み切れない企業も多いでしょう。

国や自治体の補助金を活用する手もありますが、複雑な申請手続きや採択されるかどうかの不確実性がネックになります。

「もっと手軽に、今のエアコン設備を活かしたまま、確実に節電できないか」とお考えの方におすすめなのが、次にご紹介する「後付けできる省エネ部材」の活用です。

省エネフィルタMS-RDKなら、取り付けるだけで10-15%の省エネが可能に!

今あるエアコンを買い替えずに、そのままパワーアップさせて電気代を下げる方法があります。

それが、エアコンの室内機吸込口に取り付ける特殊な省エネ部材「MS-RDK」です。

大掛かりな工事を一切必要とせず、既存のフィルターに乗せるだけで導入できる手軽さから、店舗やオフィスを中心に導入が急増しています。

MS-RDKの構造・特徴

MS-RDKは、厚さ約2mm、重さ約80gという、非常に軽量で薄いシート状の部材です。

見た目はシンプルですが、その素材には低密度ポリエチレンやSEBSに加え、特殊な天然鉱石パウダーなどが高度な技術で配合されています。

この製品の最大の信頼性は、国際連合工業開発機関(UNIDO)の「STePP(サステナブル技術普及プラットフォーム)」に正式登録されているという事実にあります。

UNIDOのSTePPは、開発途上国の産業発展に貢献できる優れた技術を認定する制度であり、科学的根拠(エビデンス)が明確でない技術は審査を通過できません。

つまり、この登録自体が、第三者機関による確かな技術力の証明となっているのです。

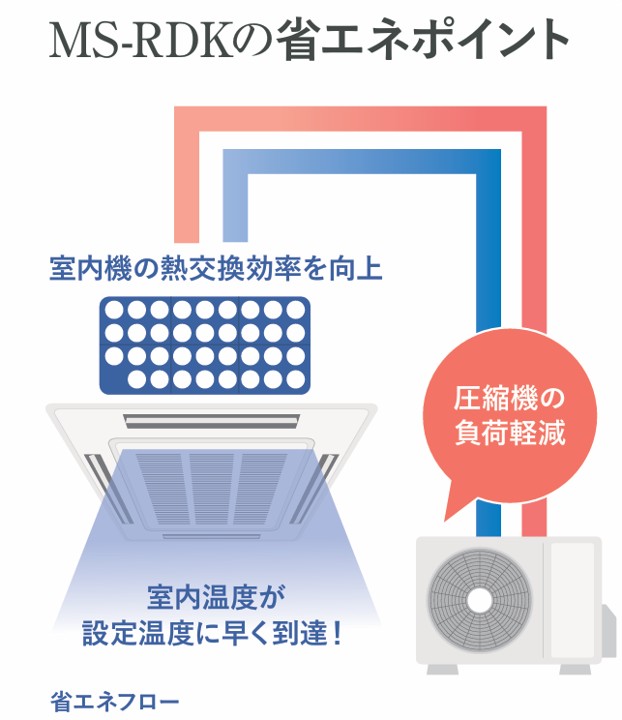

MS-RDKがエアコンの省エネになる仕組み

なぜ、ただのフィルタのようなシートを置くだけで節電になるのでしょうか。

その秘密は、流体力学に基づく「気流の改善」と、それによる「コンプレッサーの負荷軽減」という二段階のメカニズムにあります。

通常、エアコンが消費する電力の約90%は、室外機にあるコンプレッサー(圧縮機)を動かすために使われています。

MS-RDKを設置すると、その特殊な形状と素材の効果によって、吸い込まれる空気の流れ(気流)が整流化され、エアコン内部の熱交換器(アルミフィン)への空気の接触効率が劇的に向上します。

これにより、熱交換のロスが減り、冷房ならより冷たい風、暖房ならより温かい風を効率よく吹き出せるようになります。

熱交換効率が上がると、部屋が設定温度に到達するまでの時間が短縮されます。

すると、エアコンの頭脳(制御基板)は「もう部屋は十分に冷えた」と判断し、電力消費の元凶であるコンプレッサーの回転数を下げたり、停止させたりする時間を増やします。

これが、MS-RDKによる節電のロジックです。

MS-RDKの強み

多くの企業や店舗オーナーにMS-RDKが選ばれている背景には、他にはない4つの明確な強みがあります。

- 初期費用のみでランニングコストゼロ:電気を使わない部材のため、一度購入して設置すれば、その後の電気代やメンテナンス費用はかかりません。効果は半永久的に持続します。

- 工事不要で簡単設置:エアコンの吸込グリルを開けて、既存フィルターの上に置くだけ。1台あたり約1分で作業が完了するため、営業を止める必要も、夜間工事を行う必要もありません。

- 快適性の向上:熱交換効率が良くなることで、エアコンの「効き」が良くなります。猛暑日でも部屋が早く冷えるようになり、快適な室温を安定してキープしやすくなります。

- 故障リスクなし:エアコンの機械内部を分解したり、配線をいじったりする改造行為ではないため、エアコン本体への悪影響やメーカー保証への抵触リスクが極めて低いです。

MS-RDKの導入事例

実際に導入した企業の実績も豊富です。

コスト意識の厳しい大手チェーンや、空調負荷が極めて高い施設での採用実績が、その効果を物語っています。

| 業種・施設例 | 導入の背景と成果 |

|---|---|

| 大手コンビニ | 24時間365日稼働で電気代負担が大きい中、環境貢献(SDGs)とコスト削減を両立。実証実験を経て多数店舗へ展開。 |

| 複合レジャー施設 | 広大な空間と大量の空調機を持つ施設で導入。電気代の大幅削減に成功し、全国規模で採用。 |

| 食品工場・物流倉庫 | 断熱性が低く空調負荷が高い環境下で、平均約13.5%の消費電力削減(実測値ベース)を達成した事例あり。 |

導入費用も、エアコン本体の買い替えや大規模改修に比べれば圧倒的に安価で、投資回収期間も1〜2年程度と比較的短いのが一般的です。

「まずは自社のエアコンでどれくらい下がるか知りたい」という場合は、シミュレーションを活用することをお勧めします。場などでは、投資回収期間が1年〜2年程度と短くなりやすく、非常に高い費用対効果(ROI)を発揮するのが特徴です。

まとめ:MS-RDKなら手軽に省エネが可能

オフィスの電気代削減は、まずは「不要な時は消す」「設定温度を適切に管理する」「サーキュレーターを活用する」といった日々の小さな運用改善から始まります。

しかし、精神論や我慢に頼った節電には限界があり、継続も困難です。

従業員の快適性や健康を守りながら、さらに踏み込んだコスト削減を確実に実現したいのであれば、MS-RDKのような科学的根拠のある省エネ部材の導入が賢い選択肢となります。

数百万円の設備投資や工事を待たずとも、今あるエアコンに「置くだけ」のワンステップで、明日から約10%〜15%の節電効果が期待できるのです。

コスト削減はもちろんのこと、CO2排出量の削減として企業のSDGs活動やESG経営にも直結するこの技術。

まずは自社のオフィスや店舗で導入した場合、具体的にどれくらいの電気代削減が見込めるのか、シミュレーションを検討してみてはいかがでしょうか。

電気を賢く作れる「超薄型太陽光パネル」も選択肢になる!

ここまでは「使う電気を減らす(省エネ)」方法について解説してきましたが、視点を変えて「電気を自分で作る(創エネ)」ことで電気代を下げるアプローチもありえます。

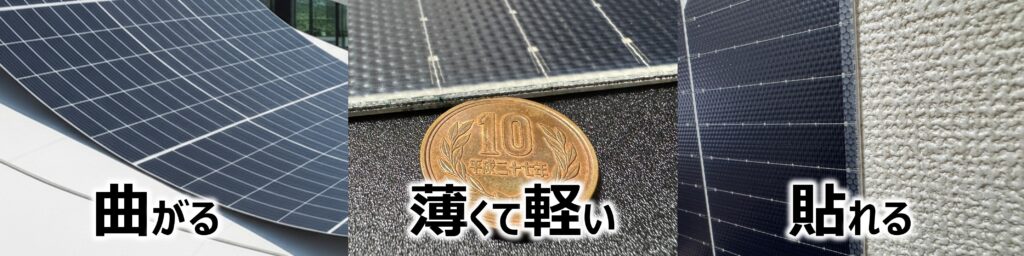

特に、これまで「屋根が古くて重さに耐えられない」「形状が特殊でパネルが載らない」と諦めていた工場や倉庫におすすめなのが、次世代の「超薄型太陽光パネル」です。

このパネルは、厚さ数ミリ、重さは従来のガラス製パネルの数分の一という画期的な製品です。

クリアファイルのように曲げられる柔軟性を持っているため、耐荷重の低いスレート屋根や、かまぼこ型のR屋根、さらには建物の壁面にも、強力な両面テープ等で貼り付けられます。

大掛かりな架台設置工事が不要なため、工期も短縮でき、台風や塩害にも強い高い耐久性を誇ります。

「エアコンの効率化で消費を抑える」ことと、「太陽光発電で買う電気を減らす」こと。

この「省エネ×創エネ」の両輪で対策を行うことが、電気代高騰時代を生き抜き、企業の利益を守るための最強の防衛策となるでしょう。

薄型太陽光パネルについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。