広大なキャンパスを持ち、大規模な講義室から精密機器を扱う研究室まで、極めて多様な施設を管理・運営する大学において、電気代の削減は経営基盤を強化する上で避けては通れない重要な課題ではないでしょうか。

特に、学生や教職員の活動が活発になる夏場のピーク時、キャンパス全体でフル稼働するエアコンの消費電力は、大学全体のエネルギーコストの中で非常に大きな割合を占めているのが実情です。

近年ではSDGs(持続可能な開発目標)への貢献やカーボンニュートラルの達成といった社会的要請も強まっており、単なるコストダウン以上の意味を持つようになっています。

しかし一方で、24時間365日の稼働が不可欠な実験機器や、温度管理に敏感な研究室の存在もあり、オフィスビルのような一律の空調管理や設定温度の変更だけでは対応しきれない難しさがあります。

この記事では大学施設ならではの特性を踏まえた電気代削減のアプローチについて、私自身が詳しく調査し整理した情報を分かりやすく解説します。

- 設置が簡単:室内機フィルター上に置くだけ!誰でも簡単に設置可能。設置時間1台約1分!

- 快適性UP:吹出温度が変化するため、部屋が早く設定温度に到達!MS-RDK設置前は吹き出し温度が11.9度であったところ、設置後すぐに7.4度まで吹き出し温度が低下し快適性UP!

- ランニングコストゼロ:初期費用のみで購入後のメンテナンス交換一切不要!ランニングコストゼロ!導入前に削減シミュレーションを作成可能です!

- 高い省エネ性:MS-RDK導入で約13%の消費電力量削減!CO₂削減で環境アピールも可能!

- 豊富な導入実績:導入枚数30万枚以上!大手自動車メーカー、大手重工機械工場、空港、大型病院等での導入実績があります!

\しつこい営業は一切なし /

電気料金を決定づけるデマンド値・デマンドコントロール

大学のような大規模施設の電気代を効果的に削減するためには、まず「電気料金がどのように決まっているのか」という仕組みの根幹を正しく理解することが第一歩です。

多くの大学が電力会社と契約している高圧電力や特別高圧電力では、家庭用とは異なり、「いつ、どの瞬間に、どれだけの電力を使ったか」が請求額にダイレクトに直結する構造になっています。

基本料金を左右する「最大需要電力(デマンド値)」

電気料金の内訳は大きく「基本料金(固定費)」と「電力量料金(従量費)」の2つに分けられますが、このうち基本料金の金額を決定づけるのが「最大需要電力(デマンド値)」と呼ばれる指標です。

デマンド値とは、30分間における平均使用電力のことを指します。そして、基本料金の計算に使われる「契約電力」は、過去1年間(当月とその前11ヶ月)の中で「最も高いデマンド値」が適用されるというルールがあります。

つまり、猛暑日の昼休みなどにキャンパス中のエアコンが一斉にフル稼働し、たった30分間だけ突出した電力ピークを作ってしまった場合、その「瞬間的な最大値」を基準にして、その後1年間の基本料金が高く固定されてしまうのです。

逆に言えば、このピークさえ抑え込むことができれば、年間の固定費を確実に、かつ大幅に引き下げることが可能になります。

デマンドコントロールによるピークカット

この料金システムの仕組みを逆手に取り、意図的にピーク時の電力使用を抑制することを「ピークカット」と呼びます。

これを実現するための最も有効な手段が、「デマンドコントロールシステム」の導入と運用です。

具体的には、目標とするデマンド値(上限値)をあらかじめ設定しておき、電力使用量がその値を超えそうになった段階で警報を出したり、システムが自動的に空調室外機の出力を制御したり、一時的に送風運転に切り替えたりします。

大学のような大規模施設では、BEMS(ビルエネルギー管理システム)を活用してキャンパス全体の電力使用状況をリアルタイムで監視することが一般的です。

例えば、授業が行われていない空き教室や、共有スペースなどの「優先順位の低いエリア」から順次空調を制御することで、重要な研究活動や講義環境への影響を最小限に抑えつつ、組織的なコスト削減を実現している先進的な大学の事例も増えてきています。

【即時実行可能】運用の工夫によって効率改善する方法

BEMSのような大規模なシステムの導入や改修工事には、どうしても多額の予算や承認プロセスが必要となります。

しかし、日々の現場運用を少し見直し、工夫するだけでも、無視できないレベルの省エネ効果を生み出すことは十分に可能です。

ここでは、明日からでもすぐに実践できる、現場レベルでの改善テクニックをご紹介します。

フィルター清掃の徹底とルール化

空調管理の基本中の基本とも言えますが、エアコンのフィルター清掃を徹底することは、極めて高い費用対効果を発揮します。

フィルターがホコリや汚れで目詰まりを起こしていると、エアコンは室内の空気を吸い込むために通常以上のパワーを必要とし、結果として消費電力が跳ね上がってしまいます。

ある大学の事例では、このフィルター清掃を単なる「掃除」ではなく、全学的な「省エネ活動」として正式に位置づけました。

定期的な清掃スケジュールを組み、実施状況を可視化することで、空調効率を高いレベルで維持することに成功しています。

外部の清掃業者に委託するコストと、それによって削減できる電気代をシミュレーションし、最も経済合理性の高い清掃頻度を見極めてルール化することが重要です。

サーキュレーターの「天井当て」テクニック

大学の大講義室、講堂、体育館といった天井が高い大空間施設では、暖かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まる「温度ムラ(温度成層)」が発生しやすくなります。

特に冬場の暖房時、暖かい空気が天井付近に滞留してしまい、学生が座っている床付近がなかなか温まらないという経験はないでしょうか。

この問題を解消するためにサーキュレーターが有効ですが、群馬大学の研究によると、その「置き方」一つで効果が劇的に変わることが実証されています。

一般的にイメージされる「水平に風を送る」方法ではなく、床付近にある冷たい空気を吸い込み、あえて「天井にぶつける」ように斜め上に向けて強力に送風します。

なぜこの方法が良いのでしょうか。

天井に向けて風を送ることで、天井付近に滞留している「熱い空気の層」に風が衝突し、強制的に拡散されます。これにより、天井の暖気と床付近の冷気が部屋全体で大きく混ざり合い(撹拌され)、床付近の温度が快適なレベルに上昇するまでの時間を大幅に短縮できるのです。

研究データによれば、設定温度への到達時間が従来の約3分の1に短縮されたケースもあるそうです。設定温度に早く到達すれば、エアコンがフルパワーで稼働する時間が減り、負荷が下がるため、結果として電気代の確実な削減につながります。

空調負荷そのものを削減する方法

エアコンを効率よく稼働させる「攻め」の対策だけでなく、そもそも「部屋を暑く(あるいは寒く)しない」ための「守り」の対策、すなわち建築的なアプローチも非常に有効です。

熱の出入りを元から断つことで、空調機への負荷そのものを減らします。

窓の遮熱対策で熱の出入りを防ぐ

夏場、室内の温度を上昇させる熱の大部分は、壁や屋根ではなく「窓」から侵入してきます。

特に西日の強い午後の教室や、ガラス面積の広い研究棟では、窓際が温室のように暑くなり、空調効率が著しく悪化します。

この対策として即効性が高いのが、窓ガラスに「遮熱フィルム」を貼ることです。

近年の遮熱フィルムは透明度が高く、景観や採光を損なわずに赤外線(熱線)だけを効率よくカットできる製品が登場しています。

ある工場の事例では、遮熱シートによる対策を行った結果、室内の最高温度が平均で約5℃も低下しました。

室温が下がれば空調の設定温度を緩和することができ、冷房にかかる電気代を約30%削減できたという報告もあります。

大学においても、まずは日射負荷の高い特定の教室から導入を検討してみてはいかがでしょうか。

屋上緑化によるパッシブ冷却

もし建物の構造や積載荷重に余裕があるなら、「屋上緑化」は極めて強力な省エネソリューションになります。

屋上のコンクリート面は、夏場の直射日光によって50℃〜60℃以上の高温になり、その輻射熱が下の階の室内温度を押し上げます。

さらに屋上緑化には、夏場の遮熱効果だけでなく、冬場には建物内の熱を逃さない「保温効果」も期待できます。

年間を通じて空調負荷を低減し、電気代削減に貢献するだけでなく、キャンパスのヒートアイランド対策や美観向上にもつながる、投資対効果の高い施策と言えるでしょう。

空調設備を抜本的に効率化する方法

設置から15年〜20年以上が経過し、設備自体が老朽化している場合は、運用改善だけでは限界があります。

最新の高効率機器への更新(リプレース)は、イニシャルコストはかかりますが、長期的には最も確実なコスト削減手段となります。

GHPからEHPへの転換

かつて大学や大規模施設では、電力需要の平準化を目的として、ガスエンジンでコンプレッサーを駆動する「GHP(ガスヒートポンプ)」が多く導入されていました。

しかし、近年の技術革新により、電気モーターで駆動する「EHP(電気モータヒートポンプ)」の省エネ性能が飛躍的に向上しており、トレンドは大きく変化しています。

最新のEHPは、GHPと比較してエネルギー効率が高いだけでなく、メンテナンスコストが大幅に安いという特長があります。

GHPはエンジンの定期的な点検、オイル交換、点火プラグの交換などが必須であり、保守費用が高額になりがちです。

一方、EHPは構造がシンプルで保守項目が少ないため、ランニングコストとメンテナンスコストを合わせたトータルコスト(TCO)で比較すると、EHPへの転換が有利になるケースが増えています。

省エネフィルタMS-RDKなら、取り付けるだけで10-15%の省エネが可能に!

「設備更新をしたいが予算確保が難しい」「テナントとして入居しているため大掛かりな工事ができない」といった事情を抱えている場合におすすめなのが、既存のエアコンに後付けするだけで電気代を削減できるエアコン用省エネ部材「MS-RDK」です。

MS-RDKの構造・特徴

MS-RDKは、厚さ数ミリの網目状の樹脂製プレートです。

一見するとシンプルなプラスチック製品に見えますが、素材には低密度ポリエチレンに加え、特殊な天然鉱石パウダーなどが独自の配合で練り込まれています。エアコンの吸込口にあるフィルターの上に乗せて使用します。

この製品の最大の特徴は、なんといっても「工事不要」であることです。

専門業者による冷媒配管の切断や電気工事などは一切不要です。

脚立を使ってフィルターを取り出し、その上にMS-RDKを置いてインシュロック(結束バンド)などで固定するだけ。

わずか数分の作業で設置が完了するため、研究室の実験機器を止めたり、講義日程を調整したりする必要がありません。

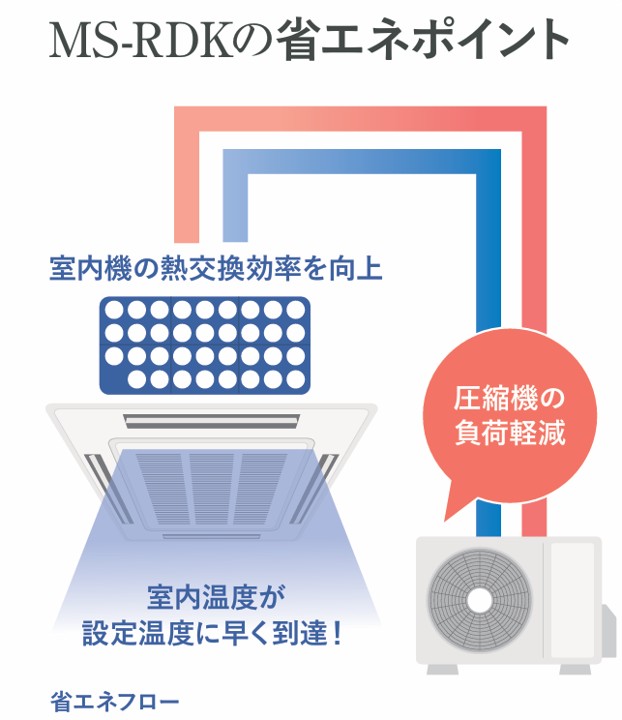

MS-RDKがエアコンの省エネになる仕組み

「フィルターに板を乗せるだけで、なぜ電気が安くなるのか?」と疑問に思われるかもしれません。

そのメカニズムは、物理的な「気流の制御」と、素材による「熱交換の促進」という2つの側面にあります。

省エネのメカニズム

- 気流の整流効果:通常、エアコンが吸い込む空気は乱気流となっており、熱交換器に均一に当たっていません。MS-RDKの網目を通過することで、この吸い込み気流が整流化(スムーズに)され、内部の熱交換器の隅々まで空気が効率よく当たるようになります。

- コンプレッサーの負荷軽減:気流が改善され熱交換効率が上がると、吹き出す風の温度がより冷たく(暖房時はより温かく)なります。その結果、設定温度に到達するまでの時間が短縮されます。エアコンの消費電力の約9割は室外機の「コンプレッサー」が消費していますが、設定温度に早く到達すれば、コンプレッサーが休む時間や、低負荷で運転する時間が増え、結果として電気代が大幅に削減されるのです。

MS-RDKの強み

省エネグッズの中には効果が不透明なものもありますが、MS-RDKは大学という公的な性格を持つ組織でも導入しやすい、客観的な信頼性の高さが大きな強みです。

MS-RDKが選ばれる3つの理由

- UNIDO(国連工業開発機関)に登録:科学的根拠に基づき、開発途上国の産業発展に資する技術として、国連機関のプラットフォーム「STePP」に正式登録されています。

- 特許取得済み:その技術的な独自性と新規性が認められ、特許(第6366832号)を取得しています。

- 確かな実績データ:大手電力会社によるJIS規格に基づいた試験で14.5%、某コンビニエンスストアでの実測データで平均13.5%という具体的な削減実績が公表されています。

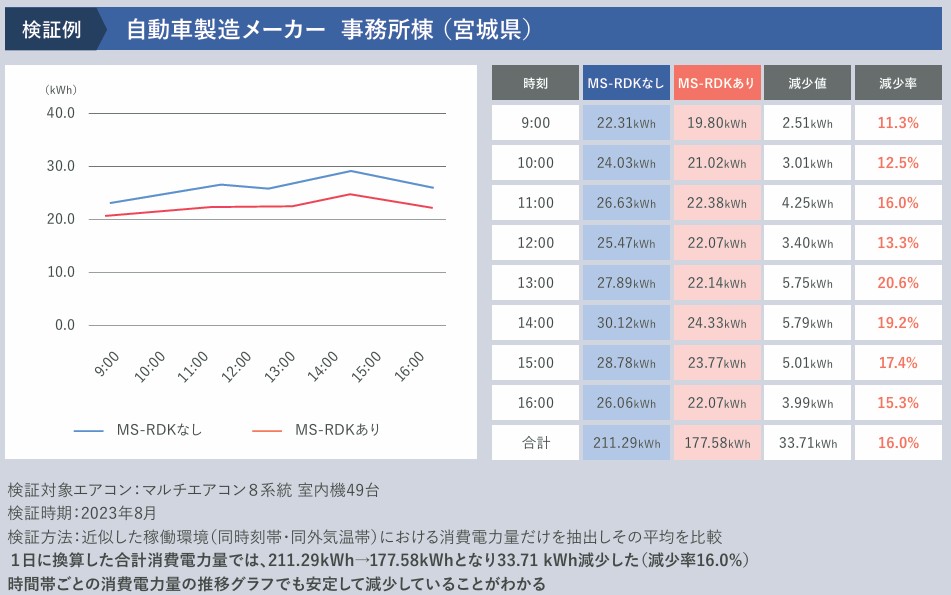

MS-RDKの導入事例

実際に、大学キャンパスと同様に多数のエアコンを管理する必要がある大規模施設での導入実績も豊富です。

例えば、ある「総合病院」では、本院を含む関連4施設において、合計900台以上ものエアコンにMS-RDKを導入しました。

| 項目 | 実績内容 |

|---|---|

| 導入先 | 大規模病院 |

| 設置台数 | 合計 936台 |

| 経済効果(5年間) | 約 4,513万円 削減 |

| 省エネ率 | 約 16.0% |

| CO2削減量 | 5年間で約 731トン |

この事例が示す通り、MS-RDKは小規模な店舗だけでなく、厳格な管理が求められる医療機関や、大規模な空調設備を持つ施設においても確実な効果を発揮しています。

大学においても同様のスケールメリットとコスト削減効果が十分に期待できるでしょう。

まとめ:MS-RDKなら手軽に省エネが可能

大学の電気代削減には、デマンドコントロールシステムの導入や、高効率機器への設備更新、建築的な断熱対策など、様々なアプローチが存在します。

しかし、それらの多くは多額の予算や長い工期、あるいは複雑な合意形成プロセスを必要とします。

その点、MS-RDKは「工事不要」「低コスト」「置くだけ」ですぐに始められるという圧倒的な手軽さがあります。

全学一斉導入が難しくても、まずは電力消費の多い特定の研究棟や、稼働時間の長い図書館などでスモールスタートし、効果検証を行うことも容易です。

そこで削減できた電気代を原資として、さらなる教育環境の整備や研究設備の充実に回すことができれば、大学運営にとって非常に大きなプラスとなるはずです。

電気を賢く作れる「超薄型太陽光パネル」も選択肢になる!

ここまでは「使う電気を減らす(省エネ)」方法について解説してきましたが、もう一つの視点として「電気を自分たちで作る(創エネ)」ことも、電気代削減の極めて有効な手段です。

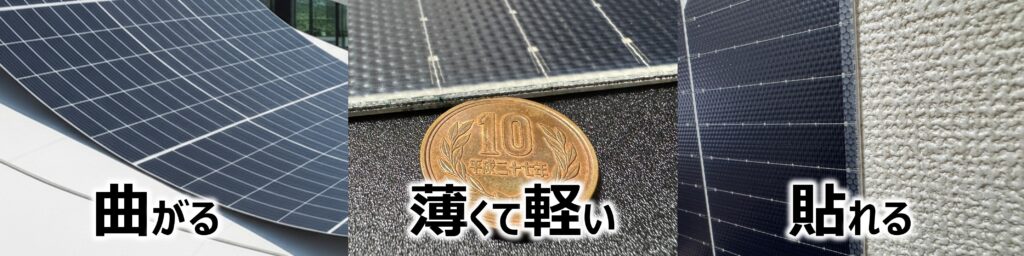

「うちは校舎が古いから屋根にパネルなんて乗せられない」「体育館の屋根が曲面だから無理だ」と諦めてはいませんか?従来のガラス製太陽光パネルは重量があり、設置条件が厳しかったのが事実です。

しかし、技術の進歩により登場した「超薄型太陽光パネル」なら、その常識を覆すことができます。

超薄型太陽光パネルのメリット

- 圧倒的な軽さ:重量は従来の約4分の1程度。耐荷重の問題で設置を断念していた古い校舎やプレハブ倉庫の屋根にも設置可能です。

- 曲面にも貼れる柔軟性:薄くて曲がるため、体育館やアリーナによく見られるカマボコ型のR屋根にもぴったりフィットします。

- 工事が簡単で穴を開けない:強力な専用両面テープや接着剤で貼り付ける施工方法が可能なため、屋根に穴を開けて雨漏りリスクを招く心配がありません。

これまでデッドスペースだった屋根を発電所に変えることで、購入する電力量を減らし、デマンドピークをカットすることができます。

さらに、大学としてのCO2削減目標の達成にも大きく貢献します。

設置場所の可能性や具体的な導入メリットについては、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。